وكيف أننا نتراجع ولا نتقدم

زكي الميلاد: زمن ما بعد الحداثة كشف مدى بعدنا من العالم

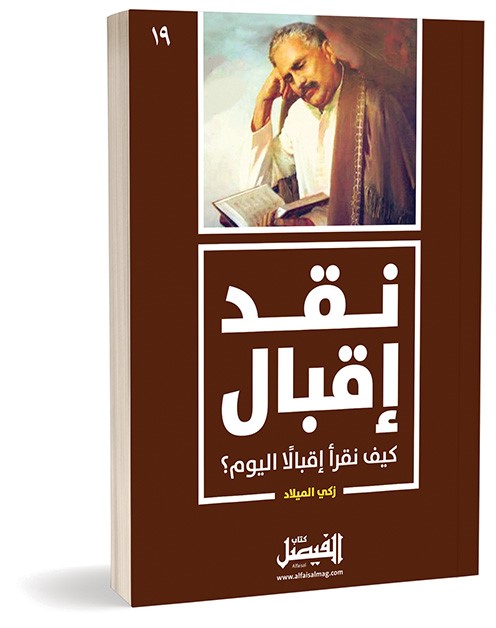

طُرحت قضايا الإصلاح والعلاقات بين الحضارات والأديان وغيرها منذ أكثر من قرنين في المجالات العربية والإسلامية عمومًا، بأدوات مختلفة ومقاربات متعددة ومن زوايا نظر كثيرة تتقاطع أحيانًا وتتعارض أحيانًا أخرى، ويُبنى بعضها على بعض في أُطر من التكامل أو الجدل. ومثل هذا الأمر ما زال محل نقاش واسع إلى اليوم وتُنشر في شأنه الدراسات. في هذا السياق العام كان لـ «الفيصل» حوار مع الكاتب السعودي زكي الميلاد، المختص في الدراسات الإسلامية، الذي صدرت له كتابات كثيرة سعى من خلالها إلى استقراء الفكر العربي والإسلامي من وجوه عدة، تمحورت حول قضايا الإصلاح منذ ما سُمي «عصر النهضة العربية»، وكذلك القضايا الحضارية الراهنة، وهو السياق الذي صدرت له فيه كتب كثيرة من أهمها «عصر النهضة: كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟» الحائز على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب في مجال الفكر والفلسفة سنة 2017م، ليصدر له بعد ذلك كتاب «فكرة الحضارة: دراسة تحليلية في الكتابات العربية المعاصرة» إضافة إلى قائمة طويلة من الإصدارات.

وهنا نقف أمام مفارقة بين مسلكين؛ مسلك يتمسك بالثقافة بلا نزعة إصلاحية، ومسلك يتمسك بالإصلاحية ويكون بعيدًا من الثقافة. المسلك الأول قد ينتج ثقافة بأشكال مختلفة ومستويات متعددة وفي نطاقات شتى، لكنها ثقافة لا تحسب على نهج الإصلاح الثقافي، لغياب شرط النزعة الإصلاحية. والمسلك الثاني قد يُنتج فعلًا إصلاحيًّا بأشكال مختلفة ومستويات متعددة وفي نطاقات شتى، لكنه فعل لا يُحسب على نهج الإصلاح الثقافي، لغياب شرط الثقافة.

وهنا نقف أمام مفارقة بين مسلكين؛ مسلك يتمسك بالثقافة بلا نزعة إصلاحية، ومسلك يتمسك بالإصلاحية ويكون بعيدًا من الثقافة. المسلك الأول قد ينتج ثقافة بأشكال مختلفة ومستويات متعددة وفي نطاقات شتى، لكنها ثقافة لا تحسب على نهج الإصلاح الثقافي، لغياب شرط النزعة الإصلاحية. والمسلك الثاني قد يُنتج فعلًا إصلاحيًّا بأشكال مختلفة ومستويات متعددة وفي نطاقات شتى، لكنه فعل لا يُحسب على نهج الإصلاح الثقافي، لغياب شرط الثقافة.

وعلى مستوى المفهوم، وجدت أن مفهوم الإصلاح الثقافي بهذا الصك البياني من ناحية المبنى، وبهذا التركيب الثنائي التبادلي من ناحية المعنى، يعد من نمط المفاهيم الحديثة التي تكثف حضورها في المجال التداولي العربي خلال العقدين الأخيرين من الألفية الثالثة الجديدة، ويتأكد لنا هذا الأمر عند ملاحظة عناصر التواتر والاتصال والتراكم في استعمالات هذا المفهوم على مستوى الكتابات والتأليفات والأنشطة خلال هذه الحقبة المقصودة، بطريقة لم نلحظها من قبل.

ومن جهتي فقد وجدت فعلًا أن مجموع أعمالي الفكرية كتابًا ومقالة ودراسة، هي أقرب إلى الإصلاح الثقافي حقلًا وتاريخًا. ولدي كتاب في هذا الموضوع كذلك، يحمل عنوان «الإسلام والإصلاح الثقافي… لماذا نحن بحاجة إلى إصلاحات ثقافية؟»، «صدر في طبعته الأولى سنة 2007م، وفي طبعته الثانية المجددة والمطورة سنة 2021م»، قدمت فيه مجموعة مقاربات ومطالعات وتحليلات تتخذ من الإصلاح الثقافي مرتكزًا وأساسًا.

الإصلاح وحاجته إلى الثقافة

وبشأن الاتجاه الثاني: له صفة العام لأنه يتعلق بالمجالات الأخرى الدينية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية وغيرها التي تتصل بها الثقافة ولا تنفصل، فالإصلاح في عموم هذه المجالات يظل بحاجة إلى الثقافة والإصلاح الثقافي. ولهذا يمكن القول: إن الإصلاح الديني لا يكتمل من دون إصلاح ثقافي، وإن الإصلاح السياسي يظل بحاجة إلى إصلاح ثقافي، وكذا الحال بالنسبة إلى الإصلاح الاقتصادي، فقد عَدَّت الدراساتُ الحديثة التنميةَ الاقتصادية هي جزء من ثقافة أي شعب، كما جاء في تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية حول التنوع البشري الخلاق.

فأزمة الثقافة عاقت نموها، وعطلت طاقتها، وحجبت إشعاعها، ولم يعد بمقدورها النهوض بالوضع العام المثقل بأزمات مركبة، نحسن التعبير عنها بيانًا وبلاغة، ولا نستطيع مواجهتها والتأثير فيها تغييرًا وإصلاحًا. وقد أصبحنا حائرين أمام هذا الوضع الذي بات يقبل التوصيفات السلبية على اختلاف أنواعها وأنساقها.

ومن المؤسف أن يحدث ذلك ونحن في القرن الحادي والعشرين، وفي ظل عصر العولمة وثورة المعلومات، وفي ظل الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة والمجتمع الخامس ويراد به مجتمع ما بعد المعلومات، وفي زمن ما بعد الحداثة، الوضع الكاشف عن مدى بعدنا من العالم وتقدمه، وكيف أننا نتراجع ولا نتقدم! وليس هناك إجماع تقريبًا بين الباحثين والمفكرين العرب على اختلاف مشاربهم ومناهجهم يطابق إجماعهم على أزمة الثقافة من جهة، وأزمة العالم العربي من جهة أخرى، وهم أكثر الناس حديثًا عن هذه الأزمة المزدوجة، وأكثرهم تفننًا في تشريحها بنيويًّا وتفكيكيًّا وإبستيمولوجيًّا وأنثروبولوجيًّا، وعملًا بمناهج ومنهجيات أخرى تنتمي إلى معارف العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وصُور هذه الأزمة الثقافية ومظاهرها عديدة؛ منها: غياب المشروعات الفكرية الكبرى المميزة والمؤثرة، وضعف الإبداع الفكري على مستوى ابتكار النظريات والمفاهيم والمناهج، وضعف الحس الاجتهادي عند الباحثين والمفكرين والمؤرخين، وعدم قدرة الجامعات على بناء العلماء وتكوين المفكرين والنهوض بالعلم والبحث العلمي، إلى جانب مظاهر أخرى.

صور متنوعة للمثقف

من جانب آخر، للمثقف صور متعددة، كان وما زال وسيبقى بهذه الصور المتعددة، ولا يقبل التنميط في صورة أحادية مهما كانت قوة هذه الصورة وبلاغتها وجاذبيتها، ومن حقه أن يتمثل هذه الصور المتعددة، وليس باستطاعة أحد أن يُكرهه على تمثل صورة محددة. لكن بإمكانه العبور بين هذه الصور، متنقلًا في تمثلاته من صورة لها علاماتها وإشاراتها ورموزها إلى صورة أخرى مباينة أو مغايرة، وحدث مثل هذا الأمر ويحدث عادة بين المثقفين، وهذا ما يعرفه هؤلاء عن أنفسهم، فهناك من يبدأ بصورة ويظل يتنقل بين الصور، وينتهي متمثلًا صورة يرى فيها نضجًا ورشدًا واختيارًا. ونادرًا ما نجد مثقفًا احتفظ لنفسه من البداية إلى النهاية بصورة واحدة لا تغير فيها ولا تبدل ولا تجدد.

ومن هذه الصور المتعددة، صورة المثقف الناقد التي دعا إليها إدوارد سعيد، وصورة المثقف المفكر التي دعا إليها علي حرب، وصورة المثقف المناضل التي دعا إليها علي شريعتي، وصورة المثقف الحر التي دعا إليها محمد عابد الجابري، إلى جانب من يتبنى صورة المثقف الأكاديمي الذي يعطي الأفضلية والأولوية لإنتاج المعرفة، وهكذا تتعدد الصور وتتفاضل، ولا أرى حرجًا في ذلك على الإطلاق، فمن حق المثقف أن يقرر اختياره بإرادته، لكن بشرط أن يحافظ على صورته الأخلاقية، ويتمسك ولا يتخلى عن قيم الحق والعدل والحرية والعلم والمساواة وحقوق الإنسان.

والثاني هو مثقف غير ديني بطبيعته، قد يكون مؤمنًا وليس ملحدًا، لكنه ليس معنيًّا كثيرًا بالعلاقة مع الدين، لا يجمع في تكوينه غالبًا بين معارف الدين ومعارف علوم الإنسان والمجتمع والطبيعة، قادتْه تجربته التاريخية في العصور الوسطى إلى الدخول في معركة حامية وشرسة وطويلة مع طبقة رجال الدين اللاهوتيين المستبدين والمتسلطين والفاسدين، وخرج من هذه المعركة منتصرًا، معلنًا انتصار الفلسفة على اللاهوت، وتغلب الفيلسوف على رجل الدين، وتفوق الجامعة على الكنيسة، وإعلاء ما هو إنساني.

ومن هذه التجربة التاريخية انبثق مفهوم المثقف الحديث، وإلى هذا النموذج الغربي الطاغي ينتمي المثقف المعاصر، بما في ذلك مثقف العالمين العربي والإسلامي، المثقف الذي تقلصت علاقته مع الدين إلى درجة تكاد تضمحل بالنسبة للبعض، ولم يعد الدين يمثل مرجعية فكرية وفلسفية عند قطاع كبير من المثقفين. ومن هنا أصبح المثقف الحقيقي في نظر إدوارد سعيد هو المثقف العلماني الذي ينتمي إلى ما هو إنساني. في ظل هذه الوضعيات الملتبسة، ونتيجة فرض نموذج المثقف الأوربي، نشأت محنة المثقف الديني، وأصبح هناك من يرى أن المثقف لا يكون دينيًّا، والمفكر لا يكون دينيًّا، والفيلسوف لا يكون دينيًّا، والعالم لا يكون دينيًّا وهكذا.

وأردت من طرح مفهوم المثقف الديني، أولًا: إظهار صورة مثقف الحضارة الإسلامية الذي يغاير صورة مثقف الحضارة الأوربية. وثانيًا: إثبات أن الدين لا يتعارض مع الثقافة ولا يتصادم. وثالثًا: لدفع من ينتمي إلى المجال الديني نحو الانفتاح على معارف الثقافة متمثلة في علوم الإنسان والمجتمع، ودفع من ينتمي إلى المجال الثقافي نحو الانفتاح على معارف الدين متمثلة في علوم الوحي.

في الحداثة وتعارف الحضارات

امتد هذا الحال إلى زمن مقالة «صِدام الحضارات» التي نشرها صامويل هنتنغتون سنة 1993م، وفجر معها أعظم سجال عالمي يحدث في تاريخ الأدب الإنساني الحديث والمعاصر. على وقع هذا السجال الشديد جرى تذكر مفهوم حوار الحضارات بوصفه نقيضًا وبديلًا لمفهوم صدام الحضارات، فدخل هذا المفهوم «حوار الحضارات» بقوة في المجال التداولي عربيًّا وإسلاميًّا، أتاحت لأول مرة إمكانية فحص هذا المفهوم تحليلًا وتفكيكًا، وبعد الفحص وجدت أنه لا يتصف بالدقة لا من الناحية المفهومية والاصطلاحية، ولا من الناحية التطبيقية والتاريخية.

امتد هذا الحال إلى زمن مقالة «صِدام الحضارات» التي نشرها صامويل هنتنغتون سنة 1993م، وفجر معها أعظم سجال عالمي يحدث في تاريخ الأدب الإنساني الحديث والمعاصر. على وقع هذا السجال الشديد جرى تذكر مفهوم حوار الحضارات بوصفه نقيضًا وبديلًا لمفهوم صدام الحضارات، فدخل هذا المفهوم «حوار الحضارات» بقوة في المجال التداولي عربيًّا وإسلاميًّا، أتاحت لأول مرة إمكانية فحص هذا المفهوم تحليلًا وتفكيكًا، وبعد الفحص وجدت أنه لا يتصف بالدقة لا من الناحية المفهومية والاصطلاحية، ولا من الناحية التطبيقية والتاريخية.

وفي سياق هذا الفحص رجعت باحثًا ومدققًا إلى الأعمال الكبرى التي أنجزها أبرز الباحثين المعاصرين في حقل دراسات الحضارة، مثل ألبرت إشفيتسر صاحب كتاب «فلسفة الحضارة»، وأوسفالد شبنغلر صاحب كتاب «تدهور الغرب»، وآرنولد توينبي صاحب موسوعة «دراسة التاريخ»، وصولًا إلى صامويل هنتنغتون صاحب كتاب «صدام الحضارات». فلم أجد أحدًا من هؤلاء استعمل تسمية «حوار الحضارات» عند بحثهم وتحقيقهم لصور العلاقات بين الحضارات قديمًا وحديثًا.

أما غارودي فقد طرح هذا المفهوم موجهًا خطابه إلى الغرب، قاصدًا دفعه نحو الانفتاح على الحضارات الأخرى، بحثًا عن الأبعاد المفقودة، والفرص الضائعة، ومن أجل وضع حد لما يسميه غارودي حوار الذات الغربي الانتحاري، سعيًا وأملًا في أن يتخلص الغرب من أزماته ومآزقه الداخلية. أما مفهوم تعارف الحضارات فله بنية مغايرة، وتركيب مفاهيمي مباين، وسياق مختلف، ويرتكز على أصل أصيل، بمعنى أنه ليس مفهومًا لا أصل له ولا سند، ويتحدد هذا الأصل في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ «سورة الحجرات، الآية 13».

وبعد الفحص والنظر في هذه الآية، وجدت أنها تضمنت الإشارة إلى مبادئ كلية وأبعاد إنسانية عامة، تضعنا أمام الأفق الإنساني الكلي الذي يتوجه فيه الخطاب إلى الناس كافة، والتعارف هو المفهوم الذي حاولت هذه الآية تحديده وتأكيده والنص عليه، من خلال سياق وخطاب يبرز قيمته بوصفه مفهومًا إنسانيًّا عامًّا يتصل بالناس كافة. وهذه المبادئ الكلية والأبعاد الإنسانية العامة، نستظهرها من الآية على هذا النحو:

أولًا - الخطاب في الآية موجه إلى الناس كافة بلسان: «يا أيها الناس» مستغرقًا عموم جنس الإنسان، ناظرًا لهم على تعدد وتنوع أعراقهم وألوانهم، لغاتهم وألسنتهم، دياناتهم ومذاهبهم، ذكورهم وإناثهم، إلى غير ذلك من تمايزات أخرى.

ثانيًا - تذكير بوحدة الأصل الإنساني بلسان: «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»، مقررًا أعظم حقيقة في مجال الاجتماع الإنساني، هي حقيقة وحدة الأصل الإنساني، وتعني أن الناس مهما تعددت وتنوعت أعراقهم وأجناسهم، لغاتهم وألسنتهم، ألوانهم وأشكالهم، بيئاتهم وأمكنتهم إلى غير ذلك من اختلافات أخرى، مع ذلك فإنهم يرجعون إلى أصل إنساني واحد.

ثالثًا - إقرار بالتنوع الإنساني بلسان: «وجعلناكم شعوبًا وقبائل»، بعد تأكيد وحدة الأصل الإنساني، جاء الإقرار بمبدأ التنوع الإنساني، بمعنى أن وحدة الأصل الإنساني لا تقتضي أن يجتمع الناس كافة ويعيشوا في مجتمع واحد ومكان واحد، وحينما توزعوا شعوبًا وقبائل، وتعددت وتنوعت أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم وألوانهم فهذا لا يعني أبدًا أن لا رابط بينهم. فوحدة الأصل الإنساني لا تنفي حقيقة التنوع الإنساني، كما أن التنوع الإنساني لا ينفي حقيقة وحدة الأصل الإنساني.

رابعًا - خطاب إلى الناس كافة، وتذكير بوحدة الأصل الإنساني، وإقرار بالتنوع الإنساني، فما شكل العلاقة بين الناس؟ من بين كل المفاهيم المحتملة في هذا الشأن، يتقدم مفهوم التعارف بلسان: «لتعارفوا». ولأن التعارف بين شعوب وقبائل، أي بين مجتمعات وجماعات، وليس بين أفراد، فهو يصدق على جميع أشكال الجماعات الصغيرة والكبيرة، ومنها الشعوب والمجتمعات والأمم حتى الحضارات؛ لذلك جاز لنا استعماله في مجال الحضارات، الاستعمال الذي نتوصل منه إلى مفهوم «تعارف الحضارات». هذه بعض الحقائق والمعطيات الكاشفة عن بنية مفهوم تعارف الحضارات، وكيف أنه أكثر دقة وإحكامًا وصوابًا من مفهوم حوار الحضارات. وقد لقي هذا المفهوم تقبلًا كبيرًا، ونال شهرة واسعة، وكسب اهتمامًا مميزًا، وحقق متابعة نشطة، وما زال محافظًا على ديناميته وحيويته وتراكمه، وبات معروفًا ومتحركًا في حقل الدراسات الحضارية، على امتداد مشرق العالم العربي ومغربه.

أثر الجهل في صِدام الحضارات

ومن أوضح الشواهد التاريخية الدالة على هذه الحقيقة بعنصريها الجهل والمعرفة، ما حدث مع المغول في تاريخ الحضارة الإسلامية، فالجهل قادهم إلى تدمير الحضارة الإسلامية في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، والمعرفة والتعارف قاداهم إلى الإسلام، ومن ثم الانتساب إلى الحضارة الإسلامية.

والشاهد الآخر الدال على ذلك أيضًا، أن الجهل قاد المجتمعات الأوربية إلى ما عرف في أدبياتهم بالحروب الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي، والمعرفة الناشئة من هذا الاحتكاك وَلّدت ما عُرف بحركة الاستشراق في القرن الثامن عشر أو ما قبله على اختلاف الروايات والتحليلات، التي اتخذت من المعرفة وجهة ودربًا، ومَثّلت أعظم عملية معرفية في التاريخ الإنساني اتجهت من حضارة إلى دراسة حضارة أخرى هي الحضارة الإسلامية، بغض النظر عن جودة هذه المعرفة ودقتها وصوابيتها. لذا فإن نظرية تعارف الحضارات لا تمثل فقط نقيضًا لصدام الحضارات، وإنما بإمكانها إزالة مسببات الصدام بين الأمم والمجتمعات والحضارات.

والسؤال: ما الذي جعل الفارابي يُقْدِم على هذه الخطوة ويجمع بين حكيمين بعيدين منه وغريبين لا أقل من ناحية الشكل والمظهر؟ بعيدًا من المحتوى المعرفي التفصيلي لهذه القضية، وبحسب المنظور الحضاري العام يمكن القول إن خطوة الفارابي تعبر عن الروح التوافقية للحضارة الإسلامية، التي لا تتحرج في الجمع بين حكيمين بما أنهما حكيمان. وتتأكد هذه الملحوظة عند معرفة أن علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارة اليونانية القديمة وبالتراث اليوناني المدهش، مثلت أفضل نموذج تطبيقي لتعارف الحضارات. والإشكالية مع الجابري أنه لم يتمثل الروح التوافقية للحضارة الإسلامية كما عبر عنها الفارابي، وأنه لم يفرق بين ابن سينا وابن رشد فحسب، وإنما فرق كذلك بين المشرق العربي الإسلامي والمغربي العربي الإسلامي، وأراد أن يسحب هذه الإشكالية من الماضي إلى الحاضر، وكأننا ننتمي إلى أمتين وثقافتين وعالمين!

الحداثة الأُحادية والحداثات المتعددة

الطور الأول: يمكن تسميته ب «الطور التعارضي»، وتمثلت فيه العلاقة بين الإسلام والحداثة على نحو التباعد الكلي، والتعارض القطعي، والتفارق التام، جعلت الفكر الإسلامي يضع نفسه في ضفة والحداثة في ضفة أخرى لا يلتقيان ولا يتقاربان. الطور الثاني: يمكن تسميته ب «الطور التجاوري»، وقد تغيرت نسبيًّا في هذا الطور تمثلات العلاقة بين الإسلام والحداثة، وبات من الممكن التجاور بينهما، ليس بالضرورة توافقًا، وإنما من خلال أطر المقارنة والمقاربة المؤتلفة والمختلفة. الطور الثالث: يمكن تسميته ب «الطور التجاوزي»، اتجه الفكر الإسلامي فيه نحو البحث عن حداثة إسلامية، كاشفًا عن بلوغه مرحلة متقدمة في طريقة فهم الحداثة، متخطيًا موانع ومحذورات الطورين السابقين، قاطعًا تلك المسافات التي كانت تفصله عن الحداثة، وتمنع عليه الاقتراب منها والتواصل معها. وتزامن في هذا الطور حديث بعض الغربيين متسائلين عن الحداثة الإسلامية، ومنهم الباحث الألماني أستاذ الإسلاميات راينهارد شولسته الذي نشر مقالة سنة 1997م بعنوان: «هل توجد حداثة إسلامية؟». وهو الأمر الذي يعني أن مسألة الحداثة الإسلامية ارتبطت بسياق فكري، له علاقة كذلك بالتفكير بالحداثات المتعددة.

الطور الأول: يمكن تسميته ب «الطور التعارضي»، وتمثلت فيه العلاقة بين الإسلام والحداثة على نحو التباعد الكلي، والتعارض القطعي، والتفارق التام، جعلت الفكر الإسلامي يضع نفسه في ضفة والحداثة في ضفة أخرى لا يلتقيان ولا يتقاربان. الطور الثاني: يمكن تسميته ب «الطور التجاوري»، وقد تغيرت نسبيًّا في هذا الطور تمثلات العلاقة بين الإسلام والحداثة، وبات من الممكن التجاور بينهما، ليس بالضرورة توافقًا، وإنما من خلال أطر المقارنة والمقاربة المؤتلفة والمختلفة. الطور الثالث: يمكن تسميته ب «الطور التجاوزي»، اتجه الفكر الإسلامي فيه نحو البحث عن حداثة إسلامية، كاشفًا عن بلوغه مرحلة متقدمة في طريقة فهم الحداثة، متخطيًا موانع ومحذورات الطورين السابقين، قاطعًا تلك المسافات التي كانت تفصله عن الحداثة، وتمنع عليه الاقتراب منها والتواصل معها. وتزامن في هذا الطور حديث بعض الغربيين متسائلين عن الحداثة الإسلامية، ومنهم الباحث الألماني أستاذ الإسلاميات راينهارد شولسته الذي نشر مقالة سنة 1997م بعنوان: «هل توجد حداثة إسلامية؟». وهو الأمر الذي يعني أن مسألة الحداثة الإسلامية ارتبطت بسياق فكري، له علاقة كذلك بالتفكير بالحداثات المتعددة.

وكانت لي أطروحة في هذا الصدد، تَفرّدتُ بها، تحددت في أن الاجتهاد في المجال الإسلامي هو مفهوم يعادل أو بإمكانه أن يعادل مفهوم الحداثة في المجال الغربي، وذلك استنادًا إلى قاعدة جوهرية صلبة ترى أن مفهوم الحداثة يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي: العقل والعلم والزمن، وهذه العناصر الثلاثة بتمامها هي من مكونات مفهوم الاجتهاد.