مع شخصيات الفكر والأدب - الأستاذة صباح عباس آل هاني «4»

رابعاً - الحلقة الرابعة

تجربتي في الحقل الاجتماعي التربوي

1 - خطوات على الطريق

تحركت شرارة الحماس في داخلي وبدأت أُولى خطواتي في سلك العمل الاجتماعي وأنا على مشارف السابعة عشر من عمري كطفل يخطو خطواته الأولى، وانضممت لمؤسسة نسائية تطوعية في منطقتي الهادئة والصغيرة، فقد كنت حينها عنصراً صغيراً في اللجنة الثقافية التي كان على عاتقها إعداد برامج دينية وثقافية وتنظيمها في فترة الإجازات المدرسية للجيل الناشئ، وتحّمل جزء لا بأس به من أمورهم وترشيدهم إلى الخير والفضيلة، مما فتح لي حينها فسحة للتعرف على الناس والرغبة للعمل والعطاء في أوساطهم.

لقد أعددت هذا العمل التطوعي الصغير جزءاً لا يتجزأ من حياتي واستمر كرافد من روافد العطاء الذي أكسبني المزيد من المعارف والكثير من التجارب الجميلة وبصّرني جمال التعامل مع الناس، وكشف لي عن معادنهم النفيسة التي لا تصدأ أبداً.

2 - رحلتي لطلب العلم

شاءت الأقدار أن تفصل بيني وبين مجتمعي قرابة اثنى عشر عاماً قضيتها متنقلة بين مدينة مشهد المقدسة في إيران ومنطقة السيدة زينب في سوريا، لأستغل فترة الإجازات القصيرة لأعود من جديد إلى منطقتي كطائر يخفق بجناحيه سريعاً عائداً إلى عشه قبل حلول الظلام!!

لقد كانت هذه المحطات قصيرة جداً إذا قستها بعامل الزمن، لكنها كانت زاخرة ونافعة من حيث الفوائد والتجارب والمنافع التي كنت أحصل عليها.

لقد أعطى المجتمع القوة لجناحي ليُحّلق عالياً، فهو كالبلسم الشافي لجروحي الخاصة، والمداوي لمشاكلي الكثيرة في حياة الاغتراب طوال تلك السنوات.

لقد زرع حب الناس الطمأنينة في قلبي لا سيما حين تُرفع الأيدي المُخلصة لي بالدعاء، فقد كنت ألمس التوفيق والتسديد العجيبين اللذين يصحباني وكأنّ هناك سياجاً يحميني ويقوينّي، إنها بركات الدعاء الصادق من أم حانية وأب شفوق.

.. إنني عندما أستعرض المراحل التي قضيتها في العمل الاجتماعي أرى أنني تعلمت منها الكثير، وما زلت أتعلم وأستفيد.

3 - مشروع رعاية الناشئات

بعد عودتي من رحلة الاغتراب عام 1414 هجرية بدأت مع بعض الصديقات المُخلصات المهتمات بالشأن العام واللاتي كن يحملن نفس الهاجس الذي أحمله بإعداد البرامج وتكثيف الأنشطة طوال العام لتحصين الجيل الجديد الحصانة الدينية، واستغلال أوقات فراغه، لذا قمنا بتوسيع عملنا الاجتماعي التربوي وتطويره وذلك:

بتأسيس مشروع رعاية الناشئات كمشروع متخصص لهذه الشريحة في تلك الفترة الزمنية، ولقد عدّ هذا المشروع المبارك حجر الأساس للاهتمام بشكل جدي بهذا الجيل وهذه القوة الهائلة المُعطّلة التي تزخر بالطاقة والنشاط وأصبح ذلك الأمر هاجساً يرافقني، وبدأت حينها التصق بهذا الجيل كالتصاق الأم بوليدها، وأتابع كل ما يقع بصري عليه فيما يرتبط بتكوينه السيكيولوجي وبناءه التوعوي النفسي، والمشاريع المفتوحة أمامه، ومشاكله وهمومه وتجاوزاته، وما حققه من أماني لبناء حاضره ومستقبله.

4 - وتحقق طيف الأحلام!!

تمر الأيام تلو الأيام واذا بباب الحظ يفتح لي، فها هو مشروعي التربوي الاجتماعي الذي خططت له لم ينطو كمنديل!

بل ابتسم لي الحظ أخيراً!!

وها هو يتحقق طيف من أحلامي لأكون على رأس مؤسسة شبابية ضخمة تضم بين جنباتها المئات من بنات مجتمعي.

لقد أصبح هذا المشروع طريقاً سالكاً للعمل الذي أنشده منذ زمن، وها هي السعادة تغمرني من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي. وأشعر بالفرحة تسري بين جنباتي، على علمي بأني سأعيش حياة الاغتراب القاسية مرة أخرى وبشكل مُركز هذه المرة، لأني اليوم أم لخمسة أبناء مما سيتطلب مني المزيد من القوة والصلابة والتماسك، ولكني أحادث نفسي..

- لا ضير

- سأتخطى كل العقبات، لامتلك القدرة على الاستمرار والعطاء

- سأقاوم.. ولن أتردد للحظة!

انطلقت أصوات الصديقات القريبات اتجاهي..

تارة بتخويفي وانذاري للمشاكل التي لم أحسب لها حساباً. وأخرى بقولهم:

تريثي، فكري، لا تتسرعي.. المسؤولية ضخمة والحمل ثقيل، في محاولة منهم لتقليص رغبتي وإضعاف حماسي كضوء يضعف ثم يحتضر!

لكن.. طبيعة جذعي يرفض الإنحناء كنخيل منطقتي صلب لا يميل.

إنه قرار لا تراجع بعده، ولا تنازل البتّه عما أنا عازمة عليه!!

حزمنا أمتعتنا بين دموع الفرح والحزن أنا وأفراد أسرتي لنبدء حياة جديدة لا عهد لنا بها من قبل!

5 - في وجه العاصفة وعلى خط النار!!

هنا..سأتحدث عن تجربتي الخاصة في إدارة مشروع مجمع الأسرة الواحدة لسكن الطالبات المغتربات في مدينة الرياض الذي كان يربو عددهن 350 طالبة في الفصل الدراسي الأول ليصل إلى 700 طالبة في الفصل الدراسي الثاني ويتضاعف العدد بعدها ليصل إلى 1200 طالبة في 5 مباني سكنية.

لقد كانت السنوات التي قضيتها فترة قصيرة جداً بالقياس إلى ما كنت أُكابده من مواقف وأحداث، وما كان يملؤها من تجارب وقضايا وأمور متلاحقة ومتتابعة، إنها أشبه ما تكون بطيف من الأحلام التي لا تُمكّنك من ملاحقة أحداثها، ومشاهدة فصولها بتروي وهدوء!!

لقد تطلبت مني هذه السنوات مغالبتها بالصبر والإيمان، وأنضجتني دونما شك، وغيرت مجرى حياتي تغييراً جذرياً، إن الغمامة لتحجب الشمس ولا تُطفئها، كذلك العناء الذي تحملته في إدارة المشروع، لم يهن من عزيمتي وإصراري على المُضي والاستمرار.

لكن ثمة شيء يزعجني ويؤرقني!

إنه القلق الذي كاد يقتلني، إني أحس به في كل قطرة من دمي، وكل نبضة من قلبي، وكل جارحة من جوارحي

قلقٌ ملازم للخوف، خوفٌ من المسؤولية وعليها، خوفٌ لا ينام مع إغماض عيني وإطباق جفوني، كنت أنام.. وخوفي ساهر ٌ لا ينام!!

إنه الخوف من التقصير أو التفريط في حفظ الأمانة، وتأدية الواجب كما ينبغي، إن هذه الأعداد لم تكن أرقاماً مجردة، بل هي كائنات تزخر بالنشاط والإمكانات والمواهب. عشرات من الرغبات والميول تحيط بي من كل حدب وصوب، ومئات من الأمزجة تتنافر وتختلف وقليلاً ما تلتقي.

كنت أرى من خلال هذا الجيل.. وعي المجتمع واستيعابه، لقد كان نافذتي المُطلة على المجتمع الكبير لأرى كيف يفكر هذا المجتمع؟ وما هي اهتماماته؟

وما أهدافه وتطلعاته ومشاريعه؟!

لقد كان خوضي التجربة أشبه بمركب صغير يواجه خطر الغرق بين أمواج البحر الصاخبة والغاضبة، لا سيما في المراحل الأولى من انطلاقة المشروع، وذلك بسبب قلة التجربة والخبرة اللتين كنت أحملهما، مما أوقعني في الكثير من المشاكل والصدامات والأزمات التي لم أحسب لها حساباَ في فكري أبداً.

إن أكثر ما يميز هذا الجيل هو طلباته الكثيرة التي تبدأ ولا تنتهي، واحتجاجاته، واعتراضاته على أمور لا تستحق، وخلافات واختلافات لا أدري من أين تأتي! ولا كيف تنتهي؟! ورغبته القوية في الخروج على النظام وتجاوز القانون، والتعبير عن أرائه بطريقة بدائية كالكتابة على الجدران بكلمات سيئة وعبارات مبتذلة، وتحطيم بعض قطع الأثاث وتكّسيرها، وإتلاف الأجهزة الكهربائية وحرّقها، وعدم التّكيف والتقبّل لبعضه البعض، ومحاولة افتعال المشاكل وإشعال الفتن وخوض المعارك والحروب!

كانت المشاكل تتقاذفني أشبه بكرة في أرجل الخصم!!

بل كنت كفارس تخلى عنه رفاقه لمواجهة معركة حامية لم يعد العدة لها ولا لمواجهتها!

أصبح رأسي مثل عين الإبرة لا تتسع ولا لخيط واحد، لم يكن بإمكاني الهروب من هذا الواقع الذي أقحمت نفسي طائعة له، لقد كنت أدافع نفسي مدافعة من أجل المواصلة والاستمرار، وأُقنع نفسي وألزمها بمتابعة العمل والجهاد من أجل تحقيق هذا المطلب الصعب!!

لقد ارتديت لساناً من مطاط قصيراً حيناً، وطويلاً حيناً آخر في محاولة لتهدئة الأوضاع الداخلية وإصلاح العطب الحادث فيها.

لكن!

لم يتحقق لي الكثير من ذلك، لأن ذكائي كان عقيماً بسبب انتهاجي منهجاً واحداً في المواقف والأحداث، ومع جميع الأفراد، وهو منهج الهدوء والمحاورة، وكبح الانفعال، لكن ذلك لم يكن نهجاً مُوفقاً وحلاً شافياً لكل المشاكل، وملائماً لكل الأشخاص، فهو مناسب للبعض لا للكل.

لقد أوقعني اسلوبي المثالي في شباك جديدة، وهو استغلال الأحداث ضدي، ومحاربتي من الخلف من قِبل المتجاوزات للنظام والخارجات عن المألوف!!

لقد كنت في وضع لا أُحسد عليه!

فالمشاكل أمامي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، لكني مع الوقت وبتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى، أبصرت الثغرات والأخطاء، واستفدت من فترة الإجازات كمحطة لتقييم العمل وإصلاح ما فيه من خلل وعطب.

لقد بدأت بشكل جدي وحاسم وبإصرار أقوى وأشد، أعمل على إصلاح أموري لأتغلب على المشاكل التي تعترضني باستخدام اسلوب الحزم في اللين مُستبّصرةً بمقولة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب  إلى مالك الأشتر حين ولاه بلاد مصر وفي مُجمل ما قاله:

إلى مالك الأشتر حين ولاه بلاد مصر وفي مُجمل ما قاله:

«ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة بالإساءة»

لقد جعلتُ من هذه المقولة الرائعة القاعدة الرئيسية التي اعتمدتها في منهجي التربوي في التعامل والتعاطي معن، فكنت أستخدم مع كل فتاة أسلوباً خاصاً وطريقة مختلفة تتناسب مع شخصيتها ومستوى وعيها

في الناحية الأخرى من المجمع كانت الصورة الثانية المُشرقة من التجربة لمجموعة من بناتنا المغتربات المميزات والرائعات اللاتي تركن بصمة حقيقية على صفحة الحياة وسجل التاريخ وكنّ بحق نماذج مُشرِّفة للطاقات الشبابية التي تشع نورًا والتزامًا وتوقدًا.

لقد شكّلنْ بخطواتهن الثابتة واصرارهن على النجاح وتجاوزهن مسلسل الأزمات والتصدعات والضغوط وتغلبهن على كل العوائق والصعاب في حياة الاغتراب أنموذجا حياً ينبض بالحياة والإصرار والشموخ لجيل الفتيات الواعد

لقد أصبحت فيما بعد، وبسبب المُعايشاة والمحاكاة أكتشف وبسهولة النفسيات والرغبات والأمزجة، كما يكتشف موظف الصرافة العملة السليمة من الزائفة!!

وهذا سهّل عليّ لغة التعامل وكسب ثقة الطرف الآخر، لأتمكن من الوصول إلى تقبّلهم لي ثم انفتاحهم عليّ.

الأهم من كل ذلك.. هو توفر عاملي الحب والحنان، فلولاهما لما وصلت إلى ما وصلت إليه من القدرة على التجلّد وتحمل الألم!

اليوم.. مسؤوليتنا كمربين ومُوجهين ومهتمين تزداد وتتسع مع حالات الانفتاح الغير مسبوق. لذا علينا أن نهتم وأن نلتفت قبل فوات الأوان!!

أيها الأعزاء

إن ابناءنا هم الامتداد الطبيعي لوجودنا، وتعبير صادق لاستمرارية هذا الوجود، يقول الإمام علي لولده الإمام الحسن عليهما السلام:

«وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، وكأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمورك ما يعنيني من أمر نفسي»

فالملاحظة والمتابعة والاهتمام بأبنائنا يعني التدرج في تربيتهم وتعليمهم، وإيكال الأدوار إليهم، وتحميلهم جزءاً من المسؤولية والواجب.

يقول الإمام علي بن الحسين  :

:

«وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما ولّيته به من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل، والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره، عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه، مُعاقب على الإساءة إليه»

إذن هي متابعة وملازمة لأبنائنا في كل مراحل نموهم، ليصلوا إلى سن البلوغ والنضج العقلي.

ففي ظل الظروف المعاصرة تتداخل المشاكل والهموم التي تعصف بنا لتجعلنا في أحيان كثيرة نسلك سلوكاً مغايراً لما نؤمن به، ونشذ عن المألوف، لا سيما أساليبنا التربوية التي تخضع في كثير من الحالات إلى أمزجتنا ونفسياتنا المتعبة، فنحن نوجّه أبناءنا، ثم نسحب هذا التوجيه ونأتي بتوجيه مضاد. ونعاقب ثم نغفر، ونعنّف لأمر لا يستحق، ونهمل توجيهنا في الأمور الهامة والحرجة، ونغضّ الطرف عن أمهات الأخطاء، ونقلب الدنيا ولا نُقعدها على خطأ بإمكاننا تجاوزه ونسيانه!!

فإذا كنا نحن جيل الآباء والأمهات نواجه هذه الأزمات نتيجة الضغوط الحياتية الصعبة، فما بال الجيل الجديد، وما حجم الأزمات والتحديات التي ستواجهه في المستقبل؟!

أيها الآباء والأمهات

أين استراتيجيتنا لأبنائنا؟

ما هي الخطط التي رسمناها من أجلهم للمستقبل؟

إننا حين نُقدم على مشروع تجاري أو سكني.. نعد الخطط ونتدارسها، ونعرضها على المختصين والاستشاريين من أهل الخبرة والتجربة.

لكن!

أين خططنا لمشروعنا الأسري؟

أين مخططنا لفلذات أكبادنا؟ أين مخططاتنا لأبناء وبنات مجتمعنا؟!

أين إعدادنا وتنظيمنا لذلك؟

هل نعرض همومنا التربوية ومشاكلنا مع أبناءنا على الاخصائيين والاستشاريين من أهل التخصص والمعرفة؟!

إن قائد المعركة يرسم خطة لمواجهة العدو، قد تتغير بين لحظة وأخرى بما تتطلبه مجريات المعركة، من أجل أن يحقق هذا القائد الفوز والغلبة والانتصار الساحق على العدو.

كذلك نحن يجب أن نرسم خططاً شاملة لمستقبل أبناءنا وسلامة أفكارهم، والحفاظ على كرامتهم، علماً أن هذه الخطط قد تتغير بين لحظة وأخرى، في ظل تطورات العصر وتقلباته، مراعين في ذلك مصلحة أبناءنا أولاً وقبل كل شيء.

علينا أن نساعدهم بإضاءة الشموع في طريقهم ونعلمهم كيف يميزوا بين المسائل الإيجابية والخاطئة، ونبين لهم كيفية الاحتفاظ بالقواعد والمرتكزات الدينية والأخلاقية لإنها الحصانة من الوقوع في مستنقع الأخطاء والهفوات.

وبعد مروري بهذه التجربة الساخنة والحافلة بالأحداث والمواقف طوال هذه الفترة، أصبحت فكرة كتابة التجربة في رأسي كالزرع الذي أينع وحان وقت قطافه!

الآن

وبعد هذا المشوار الطويل

وبعد أن هدأت العاصفة، اقتطعت جزءاً من وقتي وكتبت تجربتي في كتاب:

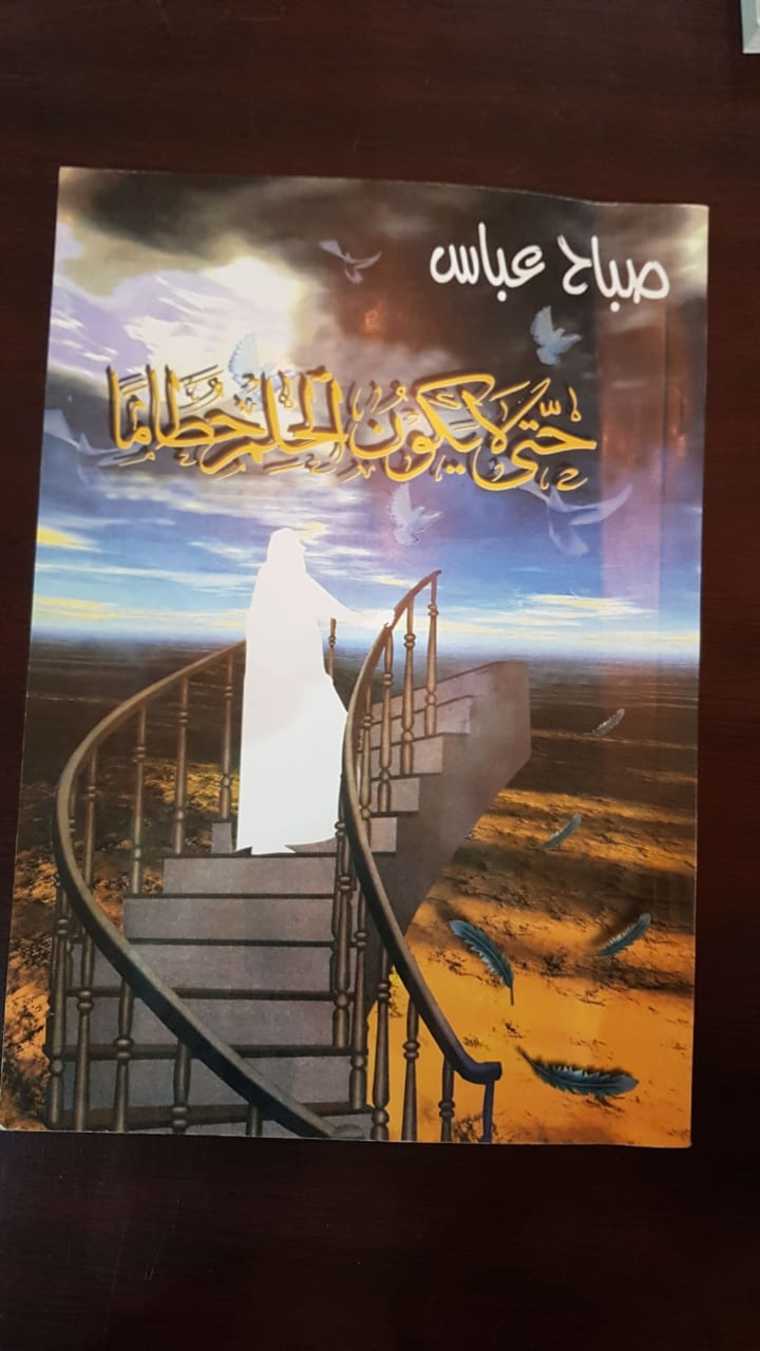

حتى لا يكون الحلم حطاماً

منطلقةً من واقع أم غنيٌ بالتجربة لترشيد هذا الجيل وإيقاظه من أحلامه وأوهامه، ليقف على مسؤولياته والتزاماته

وكلي أمل أن يصل صوتي وتصل كلماتي إلى الآباء والأمهات والمُربين، وآمل مع ذلك أن نتفهم حقيقة ما يعانيه بناتنا وأن نساهم بجهودنا ومبادراتنا بإزالة العقبات التي تعيق تقدمهم وتعرقل سيرهم في ظل هذه المتناقضات والتحديات والتحولات.

وفي هذه التجربة الحلوة المرة التي اختلط فيها الألم بالأمل أقول:

أبعث رسالة حب لكل بناتي الحبيبات في مجتمعي المحلي في القطيف والاحساء وفي كل مناطق وطني إن الأجمل في هذه التجربة هو الثقة التي بدأت تكبر لتمتد جذورها في أعماق نفسي

إن كل هذه السلوكيات التي أشاهدها ويشاهدها الآخرون في تقليد الجيل الجديد من بناتنا المنهج الخاطئ لا تلامس سوى السطح، وأنا على يقين كامل بأنهم قادرات كذلك على تجاوز واقعهم الحالي بإزالة ما يتشبثون به من أفكار تملئ رؤوسهم لأن نهاية مطافهم الديني والفكري ستعود إلى الجذع المنيع الذي يربطهم بتاريخهم وأصالتهم وحضارتهم الضاربة في عمق الزمن

والأهم من كل ذلك..

أن نثق بإمكاناتهم، ونمد لهم يد العون لمساعدتهم في شق طريقهم.

مع كل الحب وصادق الدعوات