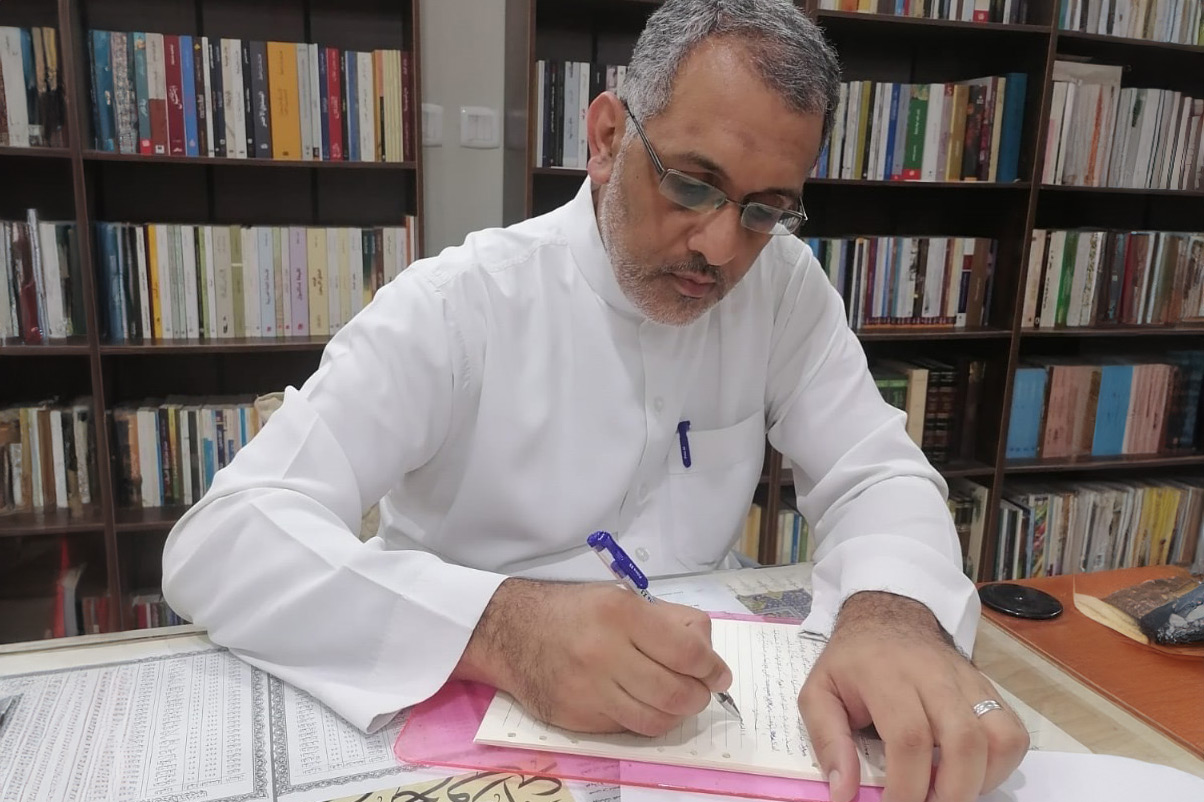

حسين الشيخ: مكتبة أرامكو ودكّان محفوظ.. هناك بدأت الحكاية

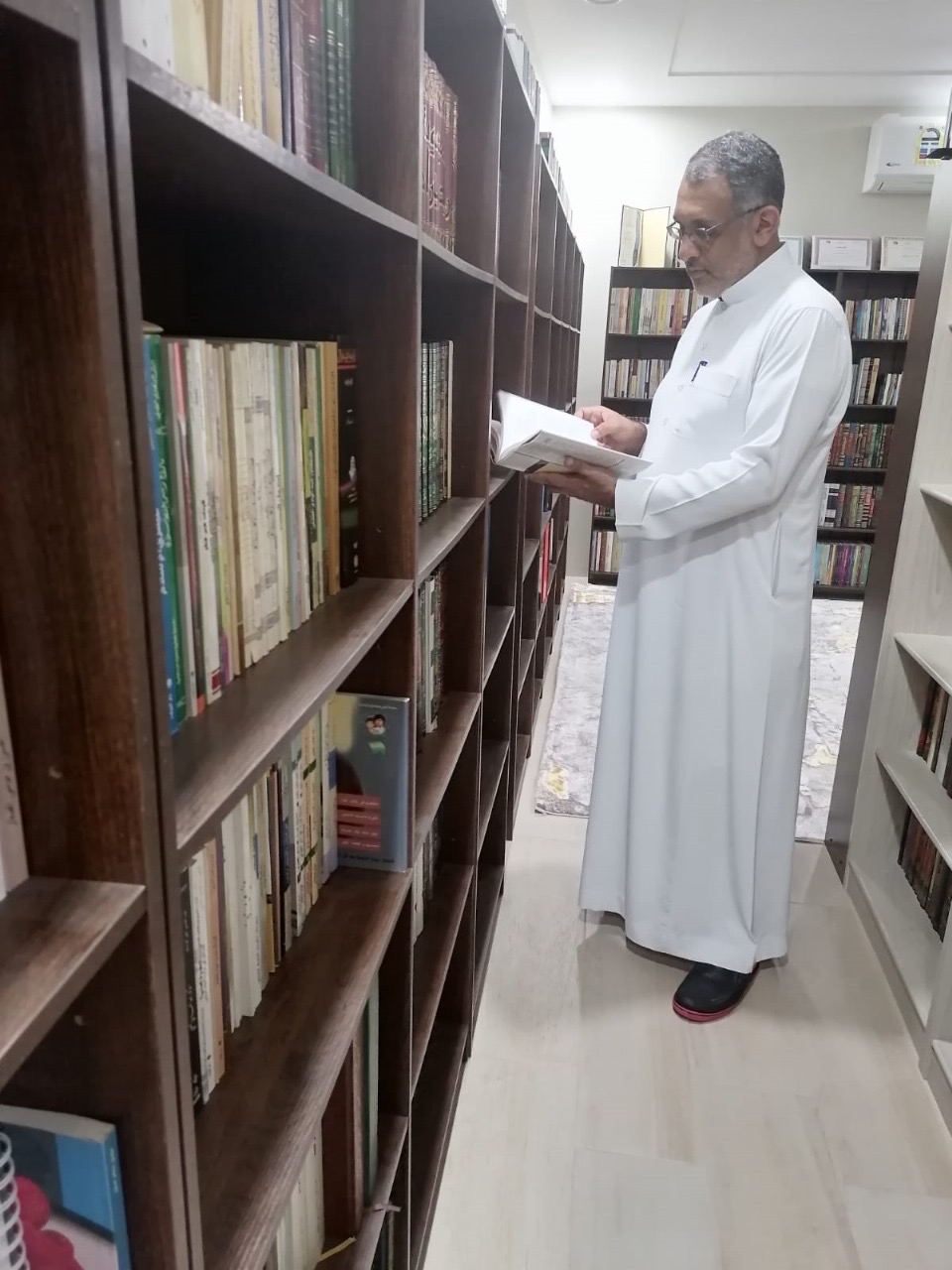

حسين منصور الشيخ.. امتلك من صفات العلماء كثير وأهمها ثلاث.. الوعي والثقافة والتواضع.. فما أن تجالسه حتى تكتشف ثقافته الفائقة مصحوبة بوعي وتواضع.. وإن سمعته أسرك بعمق حديثه مع تواضع جمّ.. لا تملّ مجالسته، ولا يُستكثر حديثه، ولا تخرج من عنده بلا فائدة..

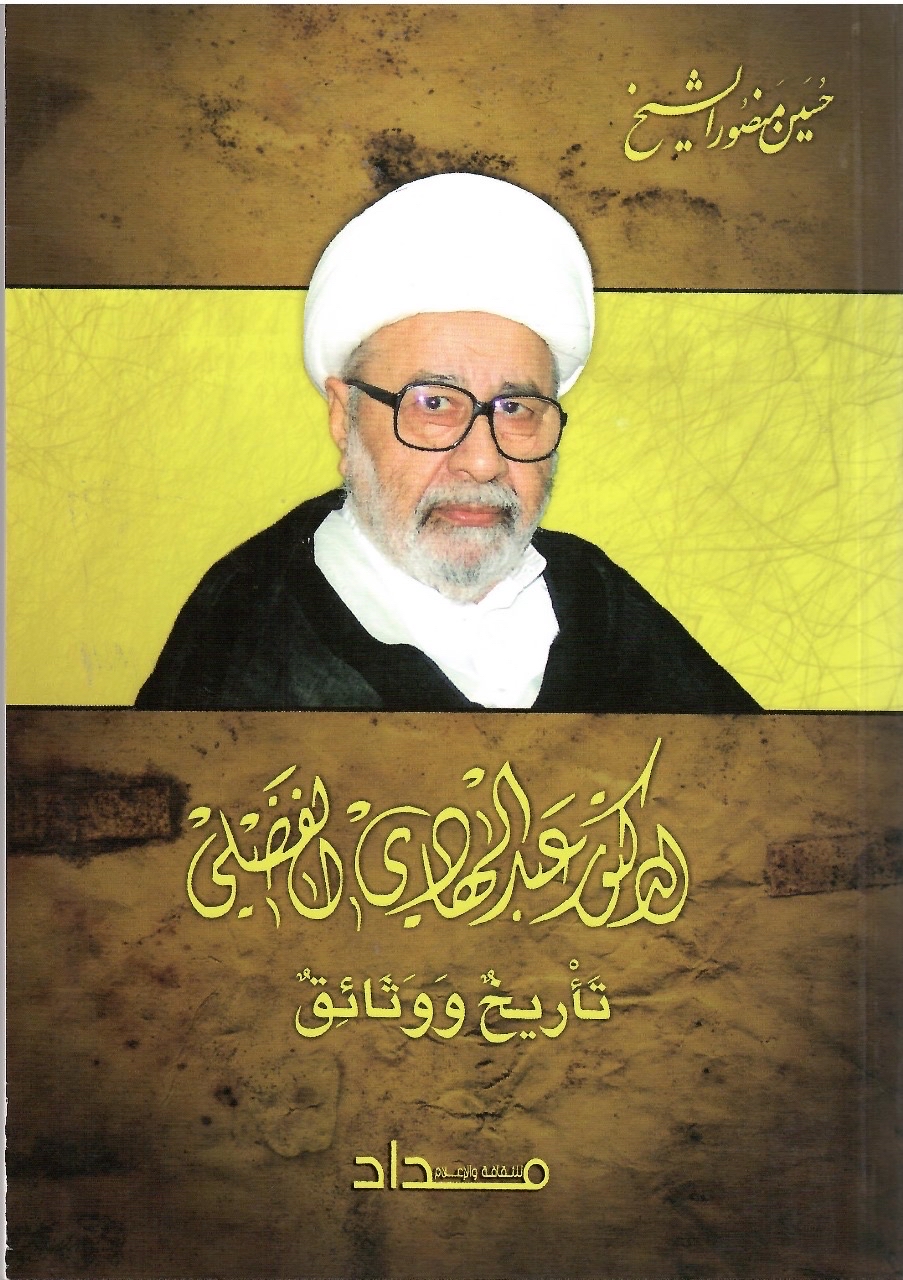

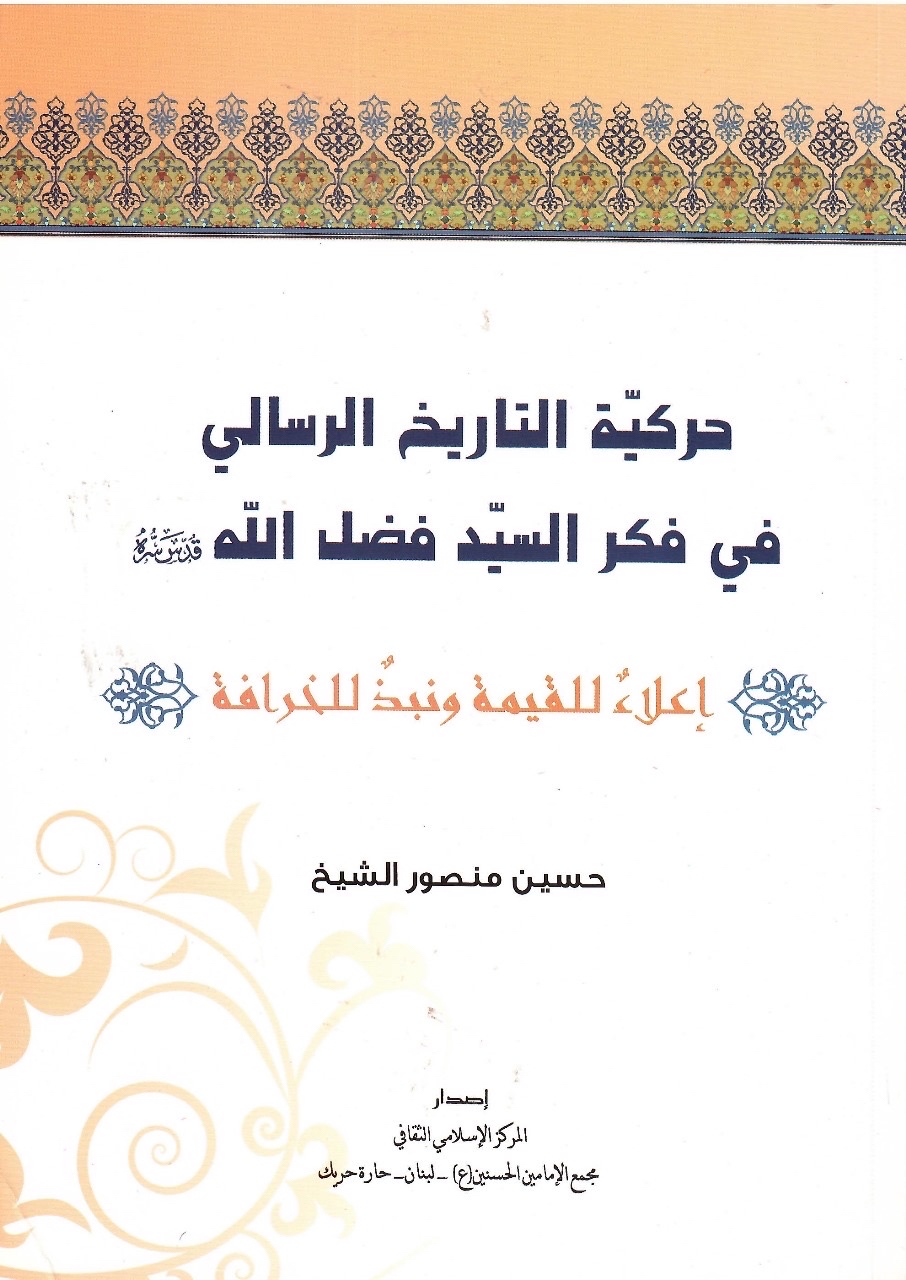

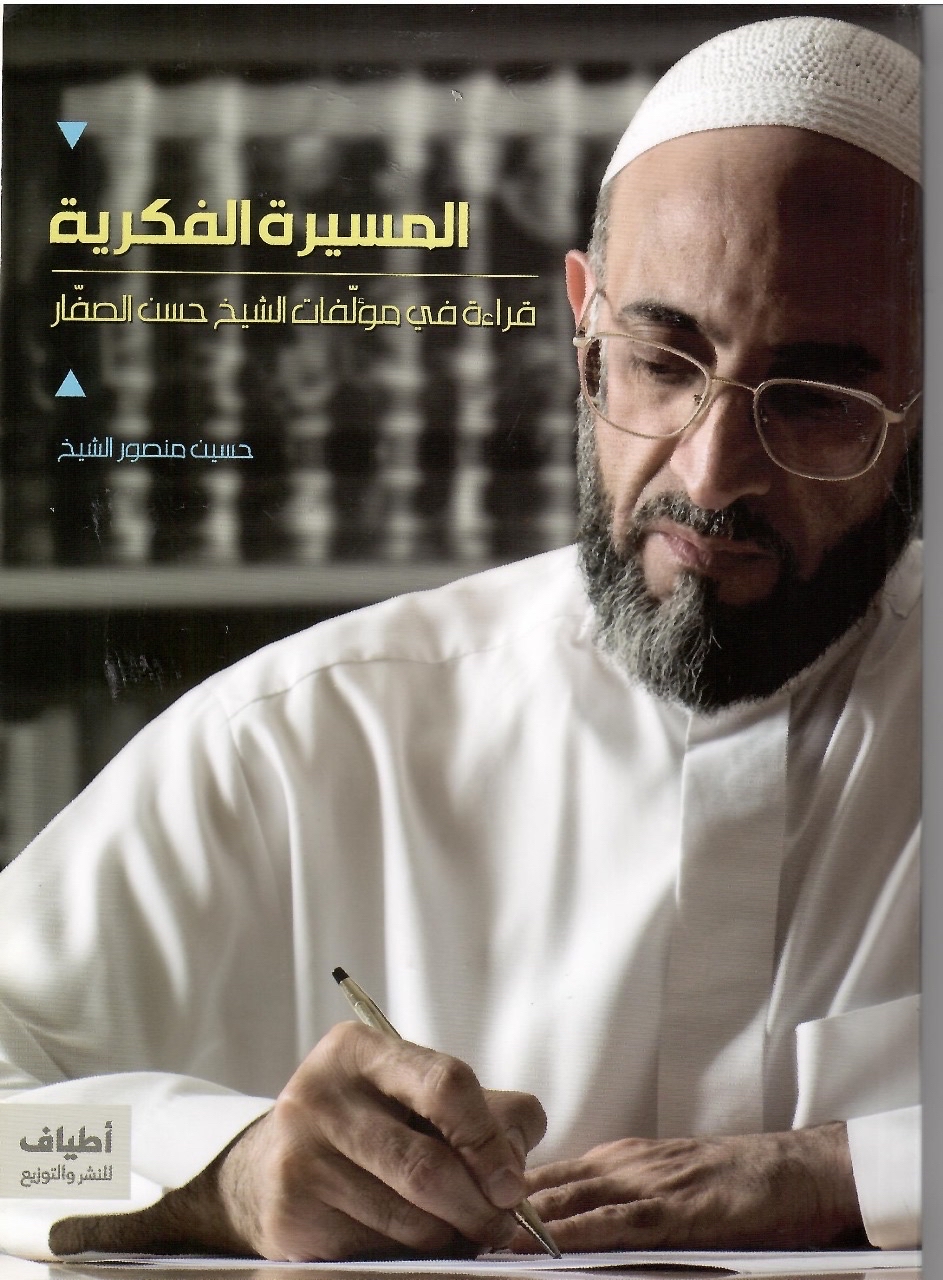

من كتاباته تتعرف على عمق وعيه، وتوجهه الرسالي، وثقافته الواسعة، والمناخ العلمي الرصين الذي كان يحتويه، فقد اختص بالدكتور الفضلي رحمه الله وكتب عنه الدكتور عبد الهادي الفضلي.. تأريخ ووثائق، والشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني، وكتاب الدكتور عبد الهادي الفضلي والعلاقة بالكتاب.. من التلقّي إلى الإنجاز، ولم يوقفه ذلك عن المواصلة فقد كتب عن حركية التاريخ الرسالي في فكر السيد فضل الله، وعن الشيخ الصفار كتب المسيرة الفكرية: قراءة في مؤلفات الشيخ حسن الصفار.

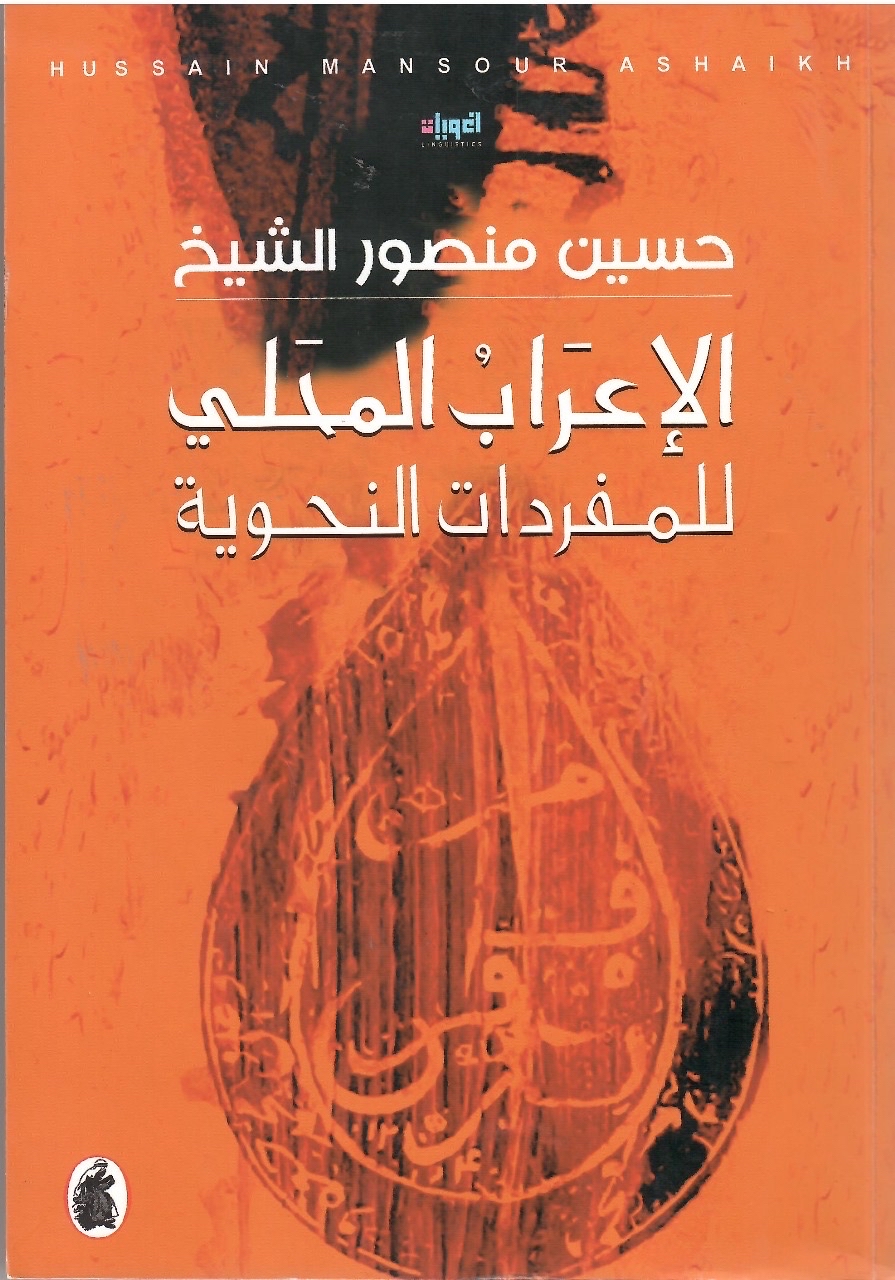

وإذا كتب في المجال التقليدي - إن صح التعبير - فتجده المتمكن المتسلط على الفن، وكتاباه الإعراب المحلي للمفردات النحوية، والجملة العربية: دراسة في مفهومها وتقسيماتها النحوية، كاشفان عن هذا التمكن.

في تلك الفترة، كان لدى شركة أرامكو مكتبات متنقّلة بين بلدات ومدن المنطقة، وفي إحدى الأيام عرّفنا الأستاذ بهذه المكتبة وأنها أمام المدرسة، وشجّعنا على ركوب صندوق السيارة المليء بكتب القصص الميسّرة للأطفال واستعارة بعض هذه القصص. وقد وقعت بين يديّ قصة معركة داحس والغبراء، فطلبت استعارتها دون أن أعرف شيئًا عنها حينها، وبمجرّد رجوعي إلى البيت، أخذت في قراءتها إلى أن أنهيتها في يوم واحد، لأرجعها للأستاذ ضياء في اليوم التالي، وكانت تلك القصّة أول عهدي بالقراءة.

وكان قبالة المدرسة دكّان للسيد محفوظ أبو الرحي، حفظه الله، كنّا نعرفه صغارًا بـ ”دكّان محفوظ“، وكنا نشتري منه مختلف الأدوات المدرسية، وقد وقعت عيناي في أحد الأيام على بعض القصص الميسّرة لديه بعنوان: من عظماء التاريخ، أخذت في شراء بعض هذه القصص، ولا أزال أحتفظ ببعضها، كانت عن شخصيات تاريخية، مثل: غاندي، والإسكندر المقدوني، ونابليون بونابرت، وغيرهم. فكانت قصص هؤلاء أول ما قرأت ككتب شخصية.

ونظرًا لتنوّع ما كنّا نتلقّاه في هذه المرحلة، في المناسبات الدينية، والمواسم الثقافية، وحضور مجالس طلبة العلوم، كنّا نتعرف العديد من الكتب والمصادر المهمّة في الثقافة الدينية والأدبية، وقد شكّلت هذه القراءات ومعها الموارد الثقافية الموازية الأخرى الانطلاقة الفعلية نحو القراءة والاطلاع.

، حيث شرعتُ في القراءة حول سيرتهما

، حيث شرعتُ في القراءة حول سيرتهما  ورسم خطّة لتوزيع الدروس، وكتابتها بعد ذلك. وبعد أن انتهيت، عرضته على الأستاذ أبي مهدي ليُراجعه، ومن ثمّ على بقية الزملاء الأعزاء. ولا أنسى كم كانت تلك التجربة مفيدة ومهمّة، من حيث الاطلاع على المصادر، أو من حيث ما زوّدني به الإخوة من ملاحظات مهمّة وقيّمة، إن على صعيد المضمون، أو على صعيد سبك الجمل. وكذلك فيما يتعلّق بالطريقة الصحيحة لاستعمال علامات الترقيم، وغيرها من الأمور الفنية. وقد كانت فاتحة لمزيد من التجارب وكتابة المناهج ومراجعتها، ومراكمة التجارب تلو التجارب. وكانت هذه التجربة مع دخولي المرحلة الجامعية في سنتها الأولى، في العام 1416?/ 1995 م.

ورسم خطّة لتوزيع الدروس، وكتابتها بعد ذلك. وبعد أن انتهيت، عرضته على الأستاذ أبي مهدي ليُراجعه، ومن ثمّ على بقية الزملاء الأعزاء. ولا أنسى كم كانت تلك التجربة مفيدة ومهمّة، من حيث الاطلاع على المصادر، أو من حيث ما زوّدني به الإخوة من ملاحظات مهمّة وقيّمة، إن على صعيد المضمون، أو على صعيد سبك الجمل. وكذلك فيما يتعلّق بالطريقة الصحيحة لاستعمال علامات الترقيم، وغيرها من الأمور الفنية. وقد كانت فاتحة لمزيد من التجارب وكتابة المناهج ومراجعتها، ومراكمة التجارب تلو التجارب. وكانت هذه التجربة مع دخولي المرحلة الجامعية في سنتها الأولى، في العام 1416?/ 1995 م.

وقد كانت هذه الرسالة طريقي الأول نحو الكتابة الأكاديمية، لذلك أعتزّ بها كثيرًا، لأنها كانت سبيلًا مهمًّا لتعرّف هذا المناخ العلمي الرصين. وهي تجربة أفدت منها، ليكون للتجارب اللاحقة دورها في مراكمة الخبرة وتعرّف المصادر وتتبّعها.

ولذلك لم تعد الكتابة اليوم حكرًا على طبقة اجتماعيّة محدّدة، إذ هي آخذة في الاتساع في العديد من أنماطها وأشكالها، ففضلًا عن المساحة التي أعطتها وسائل التواصل الاجتماعي للكتابة لكل من امتلك حسابًا على منصّاتها، أتاحت وسائل النشر الحديثة، ومن أبرزها الصحف الإلكترونية والمدوّنات الشخصية، المجال واسعًا أمام شريحة أوسع لممارسة النشر والكتابة أكثر من ذي قبل.

ومع اتساع هذه الدائرة، إلَّا أن للكتابة قيمتها وما تحمله من مسؤولية عالية تفوق الحديث الشفاهي، ذلك أنّ ما يكتب يبقى ويتخطّى حدود الزمان والمكان لكاتبه، ما يفرض على الإنسان مسؤولية تجاه كل كلمة يدوّنها. ولذلك قد تُخفي كلمات سطر واحد تعبًا قضاه كاتبها ليوم كامل أو أيام متتالية يبحث عمّا يؤكّد ما كتبه أو سجّله، وقد يقف وراء هامش واحد يضعه الكاتب أسفل الصفحة، وقد لا يقرأه الكثير جهدًا بحثيًّا نقّب عن معلوماته في العديد من المصادر، بين كتاب أو على صفحة إلكترونية على موقع، أو سؤال طرحه على مجموعة من المهتمّين إلى أن وصل إلى تلك المعلومة. وما ذلك إلَّا لما لهذه الكلمات من ثقل المسؤولية والأمانة العلمية التي يحرص على التزامها والظفر فيها بدليل أو تتبّع أثر لقول ينسبه لقائله الحقيقي.

ولكنّنا في هذا العصر الذي أتيحت فيه مصادر المعلومات بصورة غير مسبوقة، فإنّ باستطاعة أيٍّ منّا أن يصل إلى نسبة عالية من الكتب التي يسمع خطيبًا أو متحدّثًا كان قد تناولها أو ذكرها وأشاد بها، ليبحث عن هذا الكتاب أو مؤلّف من مؤلّفات ذلك العالم أو الكاتب الذي سمع باسمه، ويطالعه، ومن ثمّ البحث عمّا يشبهه أو بعض مؤلّفاته الأخرى، إلى أن يجد نفسه متنقلًا بين هذه البساتين حائرًا بينها: بأيها يبدأ ومتى سينتهي من أحدها ليبدأ كتابًا آخر. وهكذا تتكوّن عادة القراءة لديه. مع أهمّية الصحبة الطيبة النافعة التي يتناصح أفرادها فيما بينهم ثقافيًّا ومعرفيًّا، إذ للصحبة دور مهمّ في مجال التوسّع المعرفي والاطلاع الواسع.

ويضاف إلى مسألة التراكم في الخبرات وتنميتها: أهمية وجود حركة نقدية تمارس تجاه العديد من الكتابات في شتى الحقول والمجالات، وأن تمارس هذه الحركة النقدية بصورة علمية وواعية، حتى تتكامل الجهود وينمو هذا الحِراك ضمن أجواء إيجابية وفاعلة.

وبخصوص الكتابة عن بعض الاهتمامات الخاصّة بالمنطقة، قد يكون الكاتب بحاجة إلى مجموعة من المعلومات الخام، من قبيل الإحصائيّات والمعلومات الأوّلية وتوثيق بعض الأحداث أو الوقائع التي لا يجدها متوفرة في مصادر موثوقة، ما يفقد بعض الكتابات قيمتها العلمية لعدم اعتمادها على معلومات واقعية ترصد بعض الظواهر التي يتناولها البحث أو الكتاب. ولذلك قد يكون من المناسب وجود مبادرات فرديّة أو جماعية لتوثيق العديد من الظواهر الاجتماعية أو التاريخية في المنطقة، تمهيدًا لعقد العديد من الدراسات حول بعض الظواهر العامة في مجتمعنا.

وفي تجربة مماثلة، حررت مجموعة من المحاضرات للشيخ الفضلي ونشرتها في كتاب بعنوان يجمعها، وقد تعاملتُ مع هذه المحاضرات بالمنهجية ذاتها أثناء إعداد الكتب، حيث كنت أتعقّب ما يذكره سماحة الشيخ من معلومات في كل محاضرة، موثّقًا لها، وبعد ذلك كتابة تقديم يبيّن ما لهذه المحاضرات من قيمة علمية.

ولأنّي في حالات كثيرة أكون مخرج الكتاب من الناحية الفنية، قد يصعب عليّ التنبّه للعديد من الأخطاء الصياغية والطباعية، ولهذا يتورّط معي مجموعة من الأصدقاء الذين لا يبخلون عليّ بالعديد من الملاحظات وتصيّد الأخطاء، وكم تفيدني ملاحظاتهم كثيرًا، ولولا ما يسدونه لي من خدمة، لا يظهر الكتاب، بعد توفيق الله تعالى، في صورته الأخيرة التي يُنشر بها.

حسين منصور محمد حسين الشيخ، من مواليد بلدة القديح، سنة 1396?: 1976 م.

التحقت بعد الحصول على الثانوية العامّة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة 1416?: 1995 م، ولكن لرغبتي في الدراسات اللغوية، انسحبتُ من جامعة الملك فهد، وانتقلت للدراسة بكلية المعلمين بالدمام، لدراسة اللغة العربية وآدابها سنة 1417?، لأتخرّج فيها عام 1421?، وهي السنة ذاتها التي التحقت فيها للعمل الوظيفي معلمًا للمرحلة الابتدائية، ولا أزال على الوظيفة ذاتها.

خلال فترة الدراسة النظامية في المدرسة والجامعة، انتظمتُ طالبًا في الدراسة الحوزويّة، فدرستُ على يد الأساتذة الأجلّاء: سماحة الشيخ محمد عيسى البنّاي: المقدّمة الآجرومية في النحو، ودروس في العقائد، وخلاصة المنطق وبعضًا من كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى في النحو؛ وسماحة الشيخ حسن أحمد الجنبي: جزء من قطر الندى في النحو، ومنطق الشيخ المظفر، والمرحوم الأستاذ سعيد مهدي الخويلدي: جزء من كتاب المنطق للشيخ المظفر وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم وشذا العرف في فن الصرف، وجزء كتاب مغني اللبيب في النحو، وكتاب الإلهيات للشيخ السبحاني في الفلسفة والعقيدة الإسلامية، وسماحة الشيخ علي الفرج: جزء من كتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلي في الفقه، والأسس المنطقية للاستقراء للشهيد الصدر في المنطق، واقتصادنا للشهيد الصدر، والرسالة العملية للسيد الخوئي في الفقه؛ والأستاذ محمد أحمد آل عبيد: شرح قطر الندى وبل الصدى ”درست الكتاب للمرّة الثانية“، وقد استكملنا دراسة الكتاب على يد سماحة السيد صالح الخضراوي؛ سماحة العلامة الشيخ عباس العنكي: حضرت دروسه التي شرح فيها كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ”ره“ التي كانت دروسًا عامّة التي كان يلقيها في حسينية الخاطر بالقديح، سماحة العلامة السيد منير الخباز: دروسه في شرح دعاء الصباح التي كان يلقيها بمسجد الإمام علي  في القطيف، ودروس المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ المصباح اليزدي، ودروس تفسير سورة النور.

في القطيف، ودروس المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ المصباح اليزدي، ودروس تفسير سورة النور.

التحقت بالجامعة الوطنية التي مقرّها بمدينة تعز باليمن، بفرعها في الدمام، لدراسة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وقد كان موضوع الرسالة: ”الإعراب المحلي للمفردات النحوية“، وقد كانت أول كتاب أنشره، سنة 2009 م.

من 2015 م - 2019، ابتعثتُ داخليًّا في جامعة الدمام لدراسة ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وكان عنوان الرسالة: ”فاعلية برنامج قائم على المدخل المعرفي الأكاديمي لتعلّم اللغة في تنمية مهارات الكتابة الإقناعية لدى طلاب المرحلة الثانوية“.

- الإعراب المحلي للمفردات النحوية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط 1,1430?/ 2009 م.

- الجملة العربية: دراسة في مفهومها وتقسيماتها النحوية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط 1,1430?/ 2009 م.

- الشيخ عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بيروت، ط 1,1430? 2009 م.

- الدكتور عبد الهادي الفضلي.. تأريخ ووثائق، دار مداد المنامة ط 1,1430? 2009 م.

- المسيرة الفكرية: قراءة في مؤلفات الشيخ حسن الصفار، دار أطياف القطيف، ط 1,1432? 2011 م.

- حركية التاريخ الرسالي في فكر السيد فضل الله، المركز الإسلامي الثقافي بيروت، ط 1,1432? 2011 م.

- الدكتور عبد الهادي الفضلي والعلاقة بالكتاب.. من التلقّي إلى الإنجاز، دار بسطة حسن للنشر والتوزيع - القطيف، ط 1,1444? - 2023 م.

- تعدُّد السبل: الإسلام بين حفظ الهويّة الحضاريّة للشعوب والتزام النظام الإسلامي، محاضرة للشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات بيت الحكمة الثقافي القطيف، ط 1,1432? 2011 م؛ ومركز الغدير بيروت، ط 2,1433? 2012 م.

- الإسلام والمفاهيم الضيّقة: دراسة موجزة حول بعض المفاهيم الدينية ومقارنتها بآفاق المعرفة الإنسانية، محاضرة للدكتور عبد الهادي الفضلي، مركز الغدير بيروت، ط 1,1433? 2012 م.

- النهضة الحسينية بين مقتضيات الواقع الاجتماعي والقيام بالواجب الشرعي، محاضرتان للدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات بيت الحكمة الثقافي القطيف، ط 1,1434? 2013 م.

- في ظلال النبوة حوار حول السيرة الذاتية وارتباطها بالعمل الإسلامي مع قراءة للسيرة النبوية الاجتماعية مع الدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات لجنة مؤلّفات العلامة الفضلي القطيف، ط 1,1434? 2013 م.

- الحضارة الإسلامية بين دواعي النهوض وموانع التقدُّم، محاضرات الدكتور عبد الهادي الفضلي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بيروت، ط 1,2013 م.

- الإسلام والتعدُّد الحضاري بين سبُل الحوار وأخلاقيات التعايش، محاضرات الدكتور عبد الهادي الفضلي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بيروت، ط 1,2014 م.

- البعثة النبوية: دراسة موجزة حول البعثة النبوية ودورها في بناء وإدارة المجتمع الإنساني، محاضرة للدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات بيت الحكمة الثقافي القطيف، ط 1,1435? 2014 م.

- الصلاة في أبعادها الفردية والاجتماعية، محاضرة للدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات بيت الحكمة الثقافي القطيف، ط 1,1436? 2015 م.

- الإسلام بين الصعود الحضاري والمواجهة المعاصرة، محاضرة للدكتور عبد الهادي الفضلي وندوة مشتركة للدكتور الفضلي مع الشيخ جعفر المبارك، منشورات بيت الحكمة الثقافي القطيف، ط 1,1437? 2016 م.

- الوحدة الإسلامية.. أسس البناء ومفاعيل الهدم في المجتمع المسلم، محاضرات الدكتور عبد الهادي الفضلي، المركز آفاق للدراسات والتوثيق سيهات، ط 1,2016 م.

الإصلاح الديني والسياسي ”حوارات مع سماحة الشيخ حسن الصفار“ ج 1، أطياف للنشر والتوزيع. القطيف، ط 1,2008 م.

الإصلاح الديني والسياسي ”حوارات مع سماحة الشيخ حسن الصفار“ ج 2، أطياف للنشر والتوزيع. القطيف، ط 1,2009 م.

حوارات في الدين والفكر واللغة مع الدكتور عبد الهادي الفضلي، منشورات لجنة مؤلّفات العلامة الفضلي القطيف، ط 1,1434? 2013 م.

سكينة بنت الحسين.. قراءة نقدية حول ما ورد عن مجالس السيدة سكينة بنت الحسين o الأدبية قديمًا وحديثًا، توفيق الفكيكي، دار زين العابدين قم، ط 1,1437? 2016 م.

أمالي الدكتور مصطفى جواد في أصول التحقيق وفقه اللغة، دار أروقة عمّان، ط 1,1438? 2017 م؛ ودار زين العابدين قم، ط 1,1438? 2017 م.

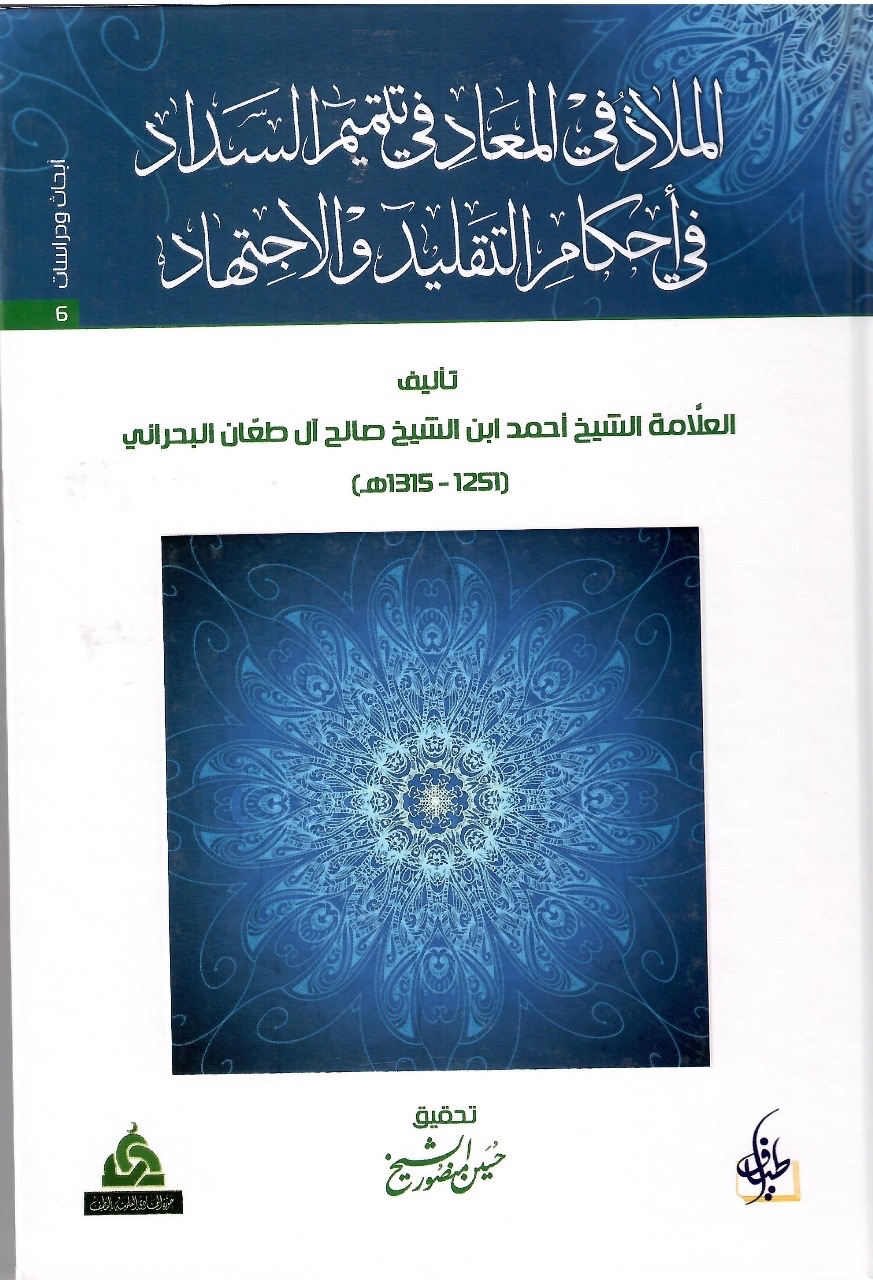

تتمّة السداد في التقليد والاجتهاد، الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طعّان ”ت 1315?“، دار أطياف للنشر والتوزيع وحوزة الهادي العلمية بالقطيف، ط 1,1440? 2019 م.

أعلام في النحو العربي، الدكتور مهدي المخزومي، جامعة الكوفة، 1442? 2020 م.

صيغ العقود الشرعية، الشيخ يوسف بن حسين بن أُبيّ القطيفي ”كان حيًّا 860?“، مكتبة جلال العالي الخاصّة بالبحرين - المنامة، ط 1,1444? - 2022 م.

من تاريخ النحو، سعيد الأفغاني ”ت 1417?“، جاهز للنشر.

جمهرة مقالات الأستاذ صبحي البصّام ”1922 2011“، جاهز للنشر.

جمهرة مقالات الدكتور مهدي المخزومي ”1910 1993“، قيد الإعداد.

ويضاف إليها: مجموعة من المقالات والدراسات في المجلات، وتقديمات الكتب والمشاركة في بعض الندوات العلمية.