مع توفيق الحكيم في كازينو بترو

كان ذلك في يوم من شهر أغسطس الملتهب من عام 1974م، حين استبدلت أكثر من سيارة أجرة ذات اللون البرتقالي، لتدور بي شاطئ الإسكندرية «الكوزموبوليتية» من كامب شيزار لا شيراز! حتى هبطت - بعد بحث مضن - سلالم كازينو ومطعم بترو اليوناني في محطة سيدي بشر.

كان قلبي يهلع منتشيًا! وروحي تترقرق بالصبا والأحلام، ووجداني مترعًا بالمطالعات العابرة، وقراءة الاشعار والروايات.

إذن.. لم يكن سوى توفيق الحكيم - وهو ملء السمع - نجمًا أدبيًا لامعًا، ممن خطفوا البصر والبصيرة!

متى؟

في الوقت الذي تداعت من أوروبا، معظم التيارات السياسية والفكرية والأدبية والفنية، على مصر في ما بين الحربين العالميتين، لتستثير في مفكريها وأدبائها وشعرائها أسئلة الهوية، بحثًا عن موطئ قدم، في سياق هندسة اجتماعية وثقافية جديدة، وقد تعاورت على مصر أيام ودول، جثمت على صدرها، من المماليك وبني عثمان، مصدومة بغزو نابليون سنة 1798 م مدججًا بالمطبعة والعلماء، الذين أرخوا للحملة الفرنسية في كتابهم «وصف مصر» وكان من تداعيات نقيضها الموضوعي، تبرعم الحركة المسرحية، مع «عوالم» شارع محمد علي، بفرقة أولاد عكاشة، ومطربيها الملحنين الشيخ سلامة حجازي وسيد درويش.

هذا ما استلفت نظر الشاب اليافع توفيق الحكيم، وقد أراد له والده المحامي المتفلسف، وصديق أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، أن يحذو حذوه في المسلك والصنيع، غير أن ابنه بعدما عين نائبًا في الريف المصري، ينازعه الحنين إلى شارع محمد علي القاهري، وعوالمه الفنية الآسرة، فيحتال والده عليه بإرساله إلى باريس لدراسة القانون، ليغدو ”دكتورًا“ يؤسس مع طه حسين الجامعة المصرية، الذي أصبح لطفي السيد أول مدير لها.

هناك يغرد «عصفور الشرق» خارج السرب، وهو يكتشف أهمية المسرح في بناء الأمم الأوروبية وتثقيف أبنائها، بوصفه «أبو الفنون» فينصحه صديقه الفرنسي أندريه بدراسة نصوصه الكلاسيكية في مصدرها اليوناني، والعكوف على قراءة ما كتبه رواد المسرح الفرنسيون في عصر نهضتهم.

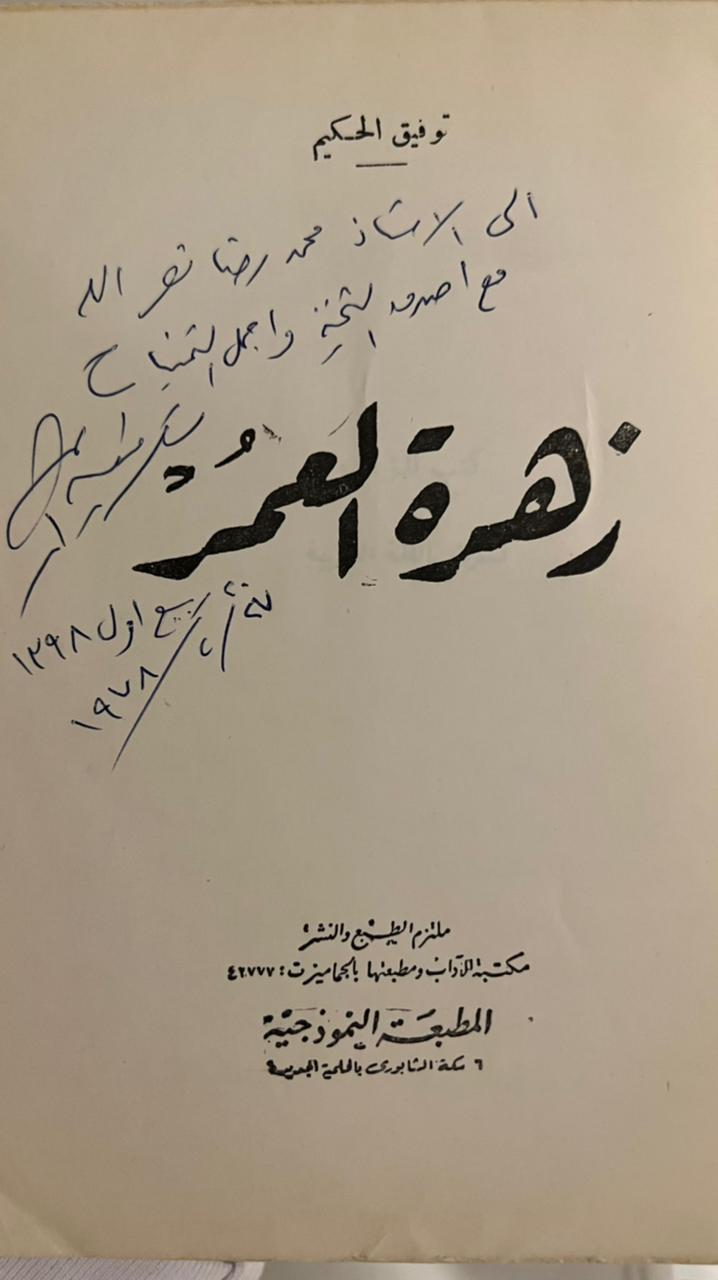

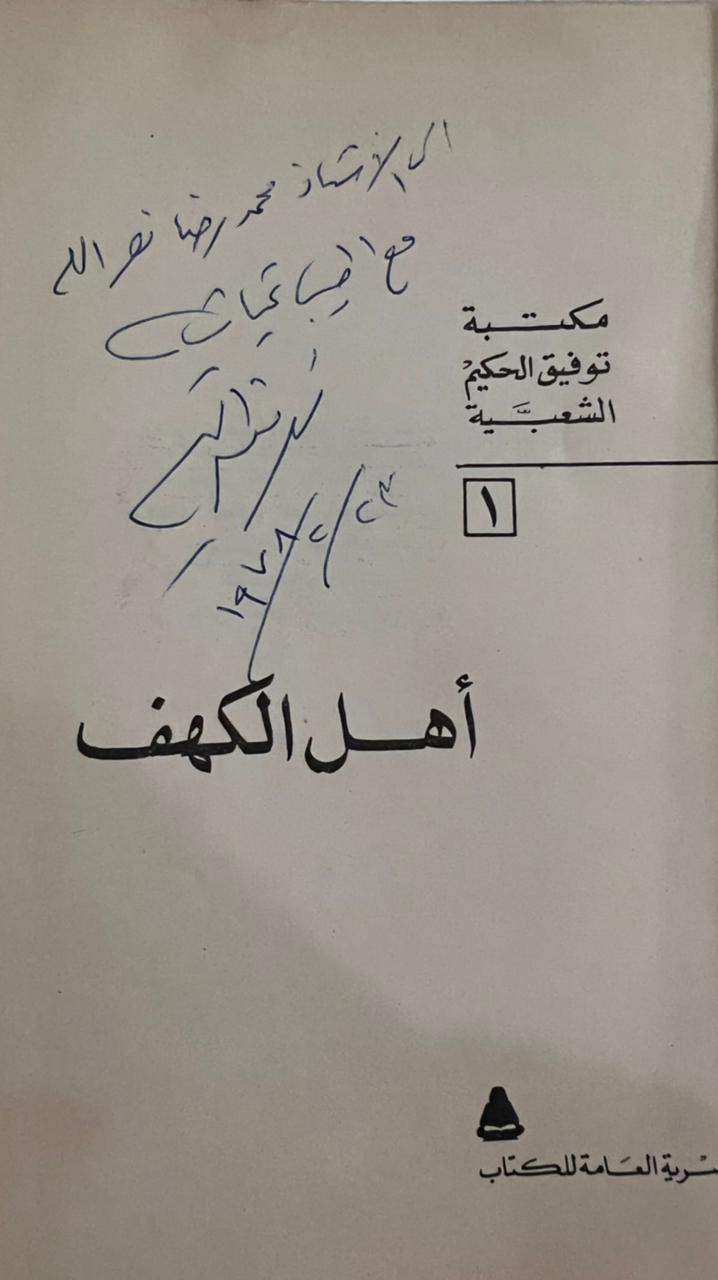

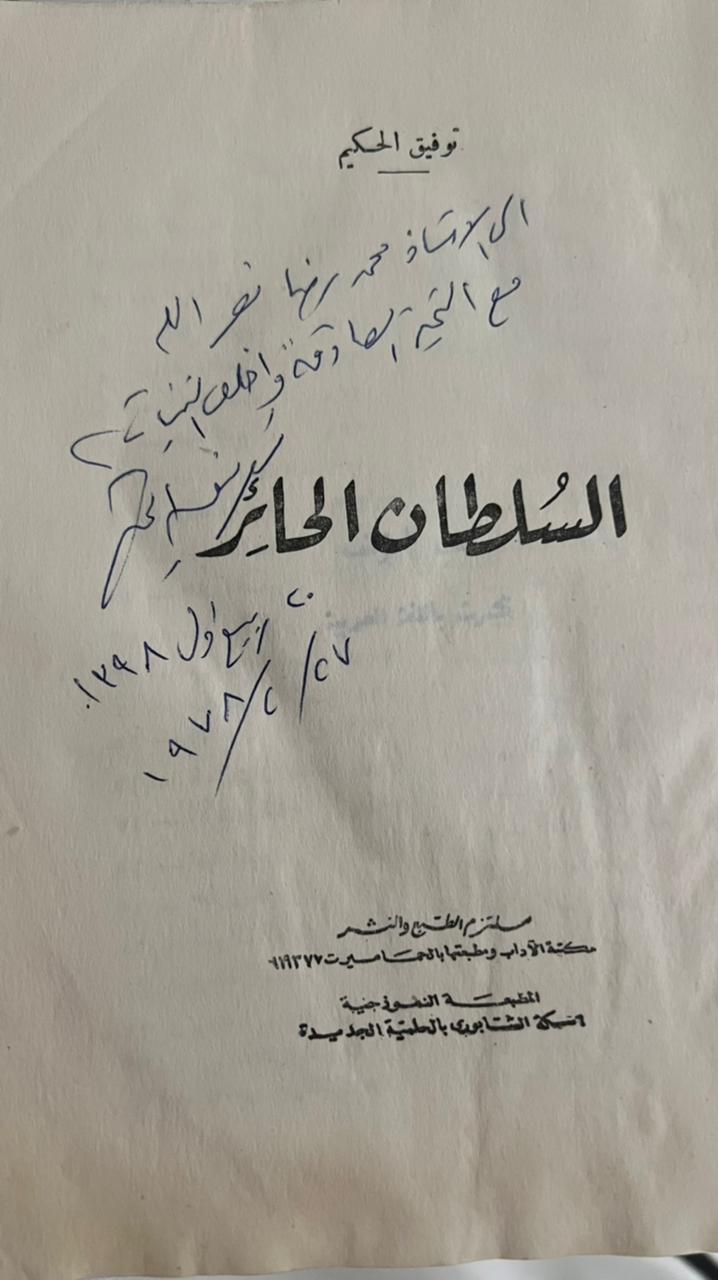

لعل هذا هو ما جعل توفيق الحكيم، يلتفت إلى الميثولوجيا الإسلامية الواردة في القرآن الكريم، فيستوحي منها مسرحيته «أهل الكهف» والميثولوجيا العربية في «ألف ليلة وليلة» فيستلهم منها مسرحيته «شهرزاد».. فاذا بتلك «الزوجة» التي اقترن بها منذ تعلق بها فوق ملاهي القاهرة، يتمكن من «جرجرتها» إلى عالم الادب المحترم - كما تمنى لها -.. إلا أنها «سابته» كما يعبر، نحو بريق الأضواء على خشبة التمثيل بين القاهرة وبيروت وباريس، دون أن يحضر العرض الأول لمسرحيته الرائدة «أهل الكهف» متوقعًا فشلها الجماهيري، معالجًا بين سطورها سنة 1933 قضية الإنسان والزمن، كما وردت في سورة الكهف القرآنية، وقد اعتبرها د. طه حسين، بأنها من أوقف المسرح العربي في مصر على قدميه، وذلك حينما شغل في وقت مبكر بسر شخصية توفيق الحكيم في مقال كتبه بالفرنسية سنة 1938 ولم ينشر مترجمًا إلى العربية في مجلة الهلال إلا في عدد سبتمبر سنة 1987م! واصفًا الحكيم بأنه فيلسوف شاب رغم أن حديثه ومظهره لا يوحيان بذلك، فكأنه يجمع بين رجلين في رجل، فتارةً تراه ساذجًا بريئًا، وتارة رجلًا محنكًا شديد التعقيد فيخفى عن العيون!!!

إذن.. فهو شخصية قلقة «سجين في الموروث وحر في المكتسب» كما يعبر في كتابه «سجن العمر» فهل مقاربة التفسير السيكولوجي تميط اللثام عن شخصيته المضطربة، وقد تناسلت من شخصين متناقضين في المشاعر والسلوك، فالوالد «إسماعيل الحكيم» إنسان هادئ الطبع يميل إلى التأمل وحب الخير، يفيض حنانًا على أبنائه وزوجته، درجة تنازل فيها عن مقومات شخصيته رجلًا شرقيًا إلى زوجته، ذات الأصول الفارسية والتركية واليونانية المتشابكة، هوائية المزاج حادة الطبع.. فكانت تنتقي أجود الأكل متفردة بأكله في غرفتها بمنأى عن الأولاد.. وإذا تطلع واحد منهم إلى طبق من أطباق أكلها، ناله اللوم والتقريع!! بل أنها تدفع بطفلها ذي الست سنوات مرميًا على أرض غرفتها، بمجرد أن يلمس فستانها الزاهي، وهي تتأهب لحضور مناسبة اجتماعية، مما تسبب في جرح نفسي غائر، لم ينسه لها توفيق الحكيم وهو في عمر الثمانين.

لهذا ترى طه حسين، وهو يحلل نفسيته، في مقاله الفرنسي المومأ إليه بأنه «رجل مسالم يبعث على الطمأنينة ولا يستطيع أن يخوض مناقشة طويلة، أما الآخر فهو جسور مقاتل يتصدى لأعوص المسائل، فيتلاعب بالأفكار بسهولة فائقة».

وقتذاك في مطلع القرن العشرين، وتوفيق الحكيم يخطو نحو مدارج الصبا والشباب، كان العالم العربي يستيقظ على استثارة قضايا جديدة، حاولت أن تنفض عن عقول أبنائه ووجدانهم، غبار تركة ثقيلة، حاول رواد التعليم والأدب والفكر والسياسة في بعض مجتمعاته، الدخول إلى معترك القرن المرتبك، بتأسيس مشروع وطني وقومي؛ بعدما سقطت الدولة العثمانية في مصر تحت سنابك التسابق «الفرنسي والبريطاني» وقد بدأ نفوذهما بعد ذلك ينحسر في الشرق العربي، إلا أن الاستعمار الجديد تمكن من النفاذ إلى فراغاته في سنوات ما بين الحربين العالميتين، وهذا ما حفز مفكري العرب في مصر والشام والعراق، لمطارحة مشروعات فكرية نقدية، حاولت أن تحرر عقول مجتمعاتها من ربقة الجهل والتخلف، لكنها ما فتئت متأثرة بما تداوله قبلهم مفكرو عصر النهضة في هذه البلدان، تراوحت بين ثنائية الدين والقومية، والتراث والحداثة، والاستعمار والتحرر الوطني؛ دون حسم قاطع، متذبذبين بين «الثبات» على قيم الماضي و«التحرك» في فضاء الحياة الجديدة، لينعكس ذلك في أطروحات المفكرين وتجارب المبدعين، وهو ما دفع بتوفيق الحكيم إلى صياغة مشروعه الفكري في كتيبه «التعادلية» بعد تصادم تكوينه الاجتماعي وتجربته الأدبية، مع المنجز الحضاري الذي بهر به، وهو يتعلم ويدرس في باريس.

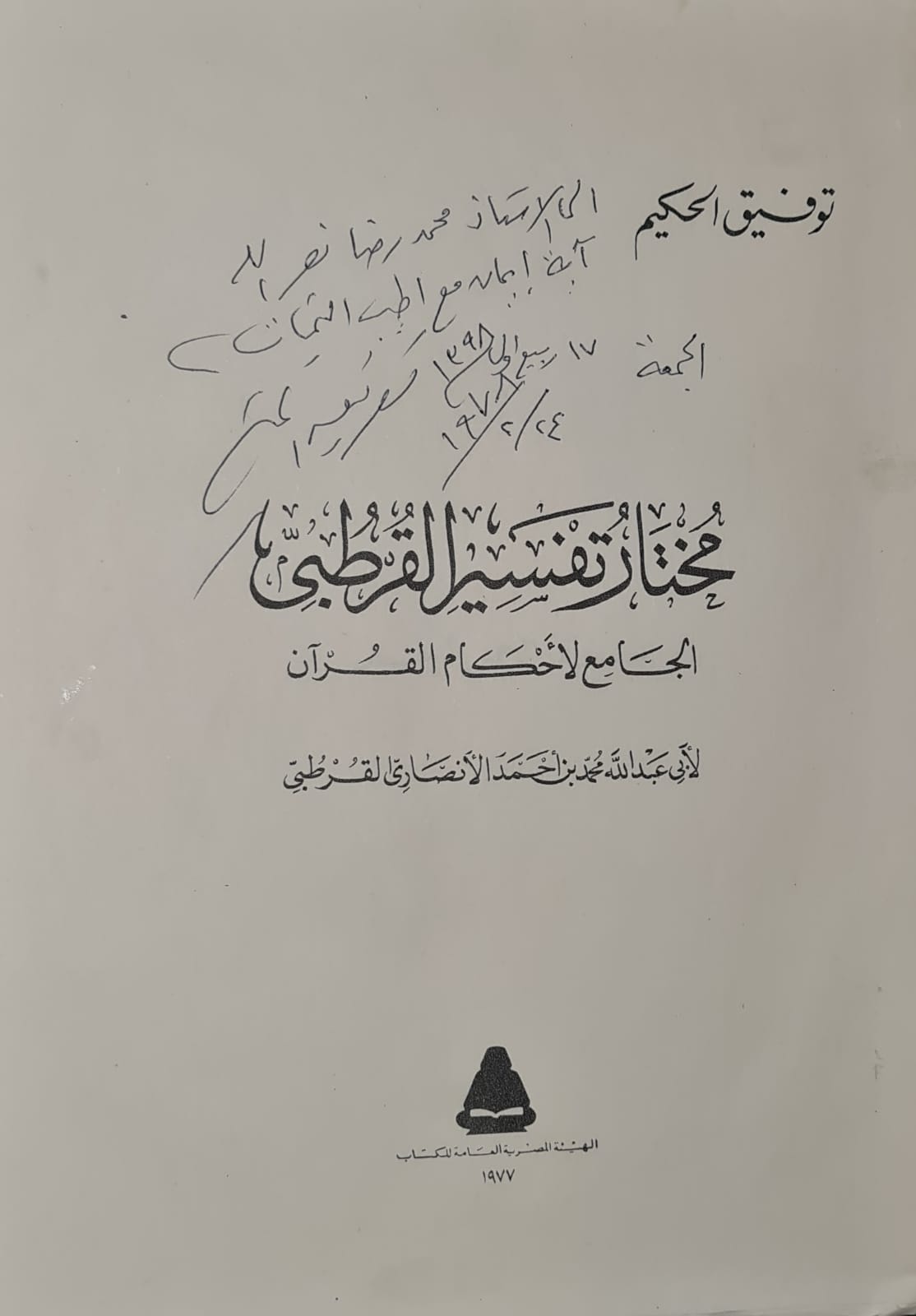

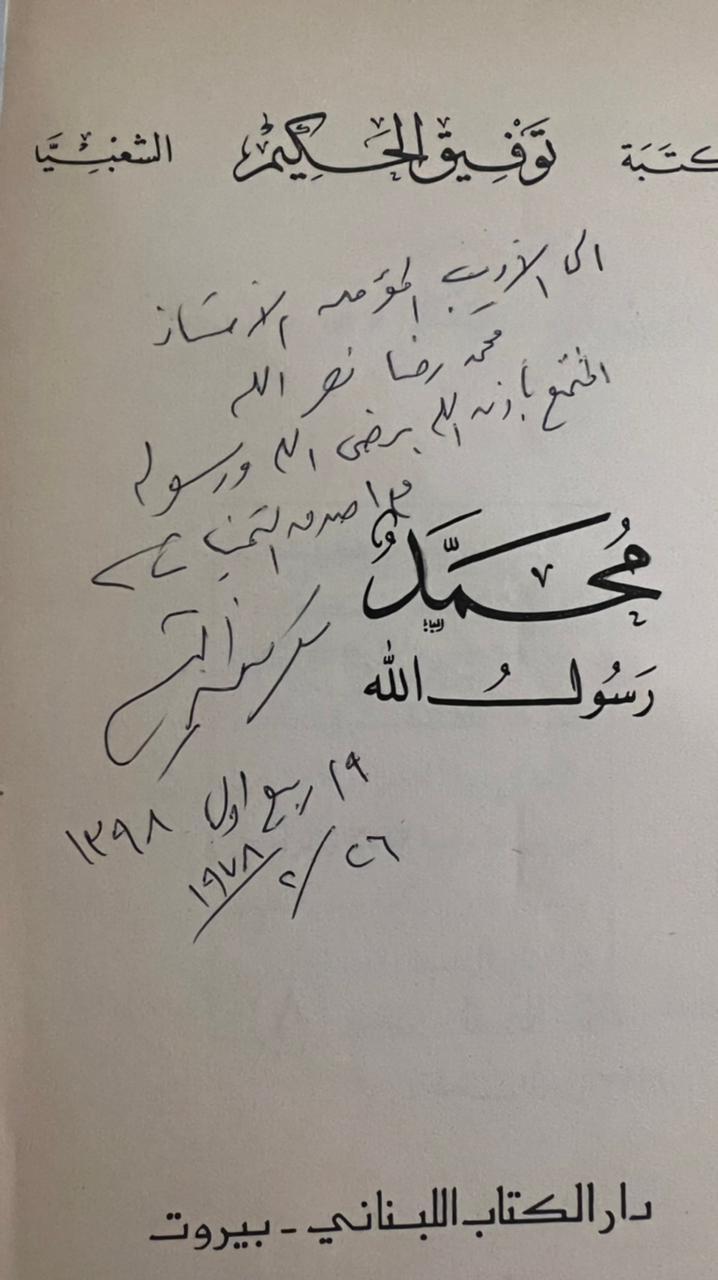

حدث هذا في الوقت الذي كان المشروع الاحيائي ينقلب على أم رأسه! في مصر والشام، متراجعًا عن «ثورية» جمال الدين الأفغاني، ومتجاوزًا ب «عقلانية» الشيخ محمد عبده، إلى «سلفية» رشيد رضا وخروج حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين من «جبة» صاحب المنار، الذي عمل على «تكبيل» عقلانية أستاذه، كما اتضح في تقييده أراءه المستنيرة في كتابه «تاريخ الأستاذ الأمام»!! وقد أعقب ذلك مغالبة طه حسين سلفية رشيد رضا بكتابيه «على هامش السيرة» و«الفتنة الكبرى» وعباس محمود العقاد في «العبقريات الإسلامية» وأحمد أمين بموسوعته الشهيرة في توثيق حركة التاريخ الحضاري العربي والإسلامي، وكذلك توفيق الحكيم في مختاراته من «تفسير القرطبي» القرآنية ومراجعته الأحاديث النبوية، وهو يتقدم بكتابه عن النبي «محمد» مستندًا إلى المرجعية القرآنية والحديثية، بعقل نقدي ورأي مستنير.. وكان دافعه وزملاؤه، تعزيز الهوية العربية والإسلامية في مجتمعه المصري الثائر على الاستعمار البريطاني، وما تركته فترات حكم المماليك والدولة العثمانية من جهالة طخياء في عقول أبنائه.

لذلك وجدنا توفيق الحكيم يكتب إثر ثورة 1919م أول تمثيلية من وحي الاحتلال البريطاني بعنوان «الضيف الثقيل» وكانت ترمز إلى إقامة ذلك الصيف الثقيل في مصر، بدون دعوة من أبنائها.. وكان يشغله حال مجايليه من المفكرين والأدباء والفنانين سؤال المفارقات حول تخلف مجتمعه وتقدم مستعمره! وهو ما دفعه لكتابة رواية ”يوميات نائب في الأرياف“ التي وصفها دنيس جونسون ديفيز البريطاني المتمصر! بأنها «أكثر سوداوية من كل كتابات الأديبين الروسي «غوغول» والبريطاني «ديكنز» لأن حياة الفلاحين المصريين كانت أكثر قتامة من حياة الأقنان الروس في القرن التاسع عشر أو المعوزين الإنجليز.. ويجب أن يقال أن القراء الأوائل لغوغول وديكنز، كانوا على غير استعداد للنظر إلى الحقائق غير المرغوب فيها، بالأمانة نفسها التي توقعها الحكيم من قرائه».

ديفيز هذا الذي عاش ردحًا من طفولته وصباه وشبابه في مصر، وقام بعد دراسته اللغة العربية في جامعة كامبريدج البريطانية، بترجمة أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وروائيين عرب آخرين.. يصف علاقته المبكرة بتوفيق الحكيم بأنه «الشخص الأول الذي اتصلت به عند وصولي إلى القاهرة من إنجلترا في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكنت قد قرأت الكثير من كتاباته، وكان لدي شعور قوي بأن كتابه ”يوميات نائب في الأرياف“ يستحق أن يكون متوفرًا باللغة الإنجليزية، لكني عندما طلبت إذنه بترجمتها، أجاب الحكيم كان يفترض الاتصال به قبل نحو شهر، لأن شخصًا ما كان في تلك الأثناء قد قدم له طلبًا مماثلًا، ولم يكن ذلك سوى أبا ايبان، الذي سبقه إلى دراسة اللغة العربية وآدابها في جامعة كامبريدج بنحو سنتين أو ثلاث، ليصبح بعد ترجمته رائعة توفيق الحكيم بسنة، عنصرًا سياسيًا فعالًا في حكومة مناحيم بن غوريون، بعد عام النكبة في فلسطين سنة 1948م ثم وزيرًا بلا حقيبة سنة 1959م متوليًا بين سنة 1966م وبين 1974م وزارة الخارجية في إسرائيل.

هل لهذا التواصل المبكر بين أبا إيبان وتوفيق الحكيم أثر في ما سوف يصبح عليه توفيق الحكيم، بعد إعلانه القطيعة عن عهد جمال عبدالناصر، وقد تمتع برعايته منذ وجد «البكباشي» عبدالناصر نفسه في «محسن» بطل رواية «عودة الروح» باحثًا عن البطل الوطني، بعد ثورة 1919م ونفي زعيمها سعد زغلول إلى خارج مصر، ذلك البطل الرمزي الذي يجمع كل المصريين في واحد منهم!

هذا ما لمست ركامه المتناثر، على مقاعد المتحلقين حول توفيق الحكيم، في ندوته اليومية، المصطاف روادها على شاطئ الإسكندرية المتوسطي بكازينو بترو.

هاأنذا أهبط درجات سلالم الكازينو المتقاربة، ووجداني المترنح بعوالم توفيق الحكيم وأخباره، يسبقني في البحث عنه!

عند آخر درجات السلم وجدت أكثر من نادل، فلم أسأل أحدًا منهم عنه.. أخذت اتجاه اليمين، وفي الركن المقابل من آخر المقهى والمطعم وجدته هناك، وبنظرة خاطفة اتضحت لي هيئته وهو يخطو نحو الثمانين، أنه كما في الصور، البيريه الذي اعتمره على رأسه منذ كان في باريس، وعصاه المعكوفة منذ أصبح نائبًا في طنطا، ومع اقترابي منه رأيت توفيق الحكيم، وقد زين ذقنه بلحية بيضاء على الطريقة السعودية!

خطوة.. خطوتين.. ثلاثًا.. ستًا.. عشرًا.. ووجدتني أقذف عليه أسئلتي على حين غرة.

نسيت الرجل وهالته.

هل أنت توفيق الحكيم؟

وهل هذه بيريه الحكيم؟

وهل هذه عصا الحكيم؟.

وقتها كان يدير عبرها حواراته المتفلسفة، في مقالاته الأسبوعية بجريدة الأهرام.

لم يتمالك عباس الأسواني الأديب والصحفي - تلميذ العقاد ووالد الروائي علاء الأسواني - وقد وجدني أتخايل بدشداشتي السعودية الحريرية الناعمة - كما عبر بعد هذا بأسبوع في مقاله الطويل بمجلة صباح الخير - قائلًا:

أيها السعودي.. هون عليك.. ألهذا الحد أنت معجب بتوفيق الحكيم؟

أجبته:

إنني معجب ب ”فن“ توفيق الحكيم.

أخذني الحكيم بيده الحانية وأجلسني إلى قربه، حياني بحرارة وبادرني:

لعلك لست من الغاضبين على كتابي «عودة الوعي» حال من وصلني تبرمهم في المملكة ودول الخليج؟

- أتيتك لأسألك عن «حمار الحكيم» وبما أن الحمار الذي تورطت بشرائه بثلاثين قرشًا، وأسكنته غرفتك الفندقية قد مات، فإن العصا ما زالت باقية، فهل لي بحديث عنها؟

واستدركت من فوري متسائلًا:

اين نجيب محفوظ؟

- أصلك جيت متأخر. بكرة تعال بدري في العاشرة صباحًا، وسوف ترى نجيب محفوظ وحسين فوزي ويوسف إدريس وعبدالرحمن الشرقاوي وإحسان عبدالقدوس.

ألهب مخيلتي المنبهرة، وقد تنبهت إلى وجود لوحة مؤطرة معلقة في جدار ركنه بالمقهى، مكتوبة بخط نسخ بارز، تعلن عن تقديم إدارة كازينو بترو فنجان قهوة يومي مجانًا للأديب الكبير توفيق الحكيم!

قلت له:

وهل إذا جئت غدًا سوف تقدم لي فنجان قهوة على حسابك؟

أجابني كاسرًا صورة البخيل الزجاجية عنه:

- وحافطرك!

استقبلني صبيحة اليوم التالي بحفاوة، وكان محفوفًا بأبرز كتاب مصر وأدباءها، مع بقايا من أعضاء حزب الوفد المطربشين، أجلسني إلى جنبه الأيسر، مناديًا ثروت أباظة القاص المصري من أصل تركي، بأن يطلب لي إفطارًا، مؤكدًا بأن أباظة من سوف يدفع فاتورته، بوصفه سكرتيرًا لاتحاد الأدباء المصريين!

.. وهكذا ظللت مواظبًا على حضور ندوة توفيق الحكيم يوميًا لمدة شهرين، منذ العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مسجلًا حواراتي الصحفية مع أعضائها، لنشرها في جريدة الرياض.. وكان الحوار في الندوة سجالًا بين الحكيم، وبين عناصر من اليسار الناصري حول كتابه الصاعق «عودة الوعي» ليرد عليه الكاتب الناصري محمد عودة بكتابه «الوعي المفقود» وكنت بعدها شاهدًا على توثيق غيره من السجالات، التي دارت بين الحكيم واليسار المصري، حين جاء إلى مكتبه في الدور السادس بجريدة الأهرام د. مراد وهبة أستاذ الفلسفة، ولطفي الخولي رئيس تحرير مجلة «الطليعة» اليسارية، يطلبان من الحكيم الموافقة على إجراء حوار مع أبرز كتابها، فنشرت في أعداد متتابعة سنة 1978م وقد تمحورت نقودهم له، بإن وعيه كان غائبًا إبان رعاية الرئيس جمال عبدالناصر له! حدًا بلغ منحه دون غيره من أدباء مصر الكبار! أرفع وسام وهو وسام الجمهورية، ففي رأيهم أن وعيه المخطوف بهالة الزعيم الأوحد ولم يستعده إلا بعد رحيله! مطلقًا من مسدسه اللغوي، طلقات صوبها ضد استبداده السياسي، ولكن بعد فوات الأوان!!! لينتهي بتوفيق الحكيم، إلى مناصرة الرئيس أنور السادات، في زيارته المفاجئة إلى إسرائيل سنة 1977م والتوقيع على معاهدة كامب ديفيد سنة 1978م وبينهما وجه توفيق الحكيم شتائمه إلى العرب، واصفًا إياهم بالأقزام، في رسالته الشهيرة إلى أنور السادات.

هذا ما استوقفته حوله في حواري التلفازي معه في برنامجي «الكلمة تدق ساعة» في مكتب صديقه الفنان التشكيلي صلاح طاهر بجريدة الأهرام، مصرًا على ما ذهب إليه، وإذ بث حواري معه في الحلقة الثانية من البرنامج الوليد على القناة السعودية، فوجئت والمشاهدين بإيقافه لمدة دقيقة أو دقيقتين على الهواء مباشرةً! ليطلب مني د. محمد عبده يماني وزير الإعلام وقتذاك، أن يكون ضيفي في الحلقة القادمة من البرنامج، ليرد على ما قاله توفيق الحكيم، مؤكدًا موقف المملكة الرافض لزيارة القدس، والتوقيع بعدها على معاهدة كامب ديفيد..

وهذا ما جرى في قمة بغداد العربية بعد ذلك، وكان من ضيوفي في الحلقة الموعودة د. حسن ظاظا أول مصري ذهب لدراسة اللغة العبرية في جامعة القدس، قبل نكبة فلسطين وقيام الدولة الإسرائيلية سنة 1948م والمتخصص بعدها في دراسة الساميات واللغة العبرية والأدب اليهودي، فهو من أخبرني بأن حلقة توفيق الحكيم، قد تم التقاطها من الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، حيث قامت بالرد السفيه على موقف المملكة الحكيم، المنادي حتى اليوم باتفاقية سلام، تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، تكون عاصمتها القدس الشرقية.