الكاتب الحميدي.. في القطيف لحظتان تأسيسيتان هما ”عاشوراء ورمضان“

أعاد الكاتب والروائي المعروف محمد الحميدي تقليب الذاكرة في لقاء مع صحيفة جهينة الإخبارية، مستذكرا مرحلة الطفولة التي حظي خلالها بما وصفه تربية تشاركية ساهمت فيها العائلة والشارع وبيوت الجيران وسط بلدته القديح بمحافظة القطيف.

وقال الكاتب الحميدي أن العام في القطيف ينقسم إلى نصفين؛ نصف للحزن ونصف للفرح، وأن هناك لحظتان تأسيسيتان الأولى تبدأ مع عاشوراء، والثانية تبدأ في شهر رمضان، وخصوصاً نهايته، مع اقتراب موسم الأعياد. مشيرا إلى محطات مفصلية عايشها في الشهر الفضيل: ففيه كان حفل زفافه وخلاله رزق بمولود كما شهد رحيل والده عن عالم الدنيا.

ورأى أن من المهم سعي الإنسان نحو تحقيق أكبر قدر من ”المكانة“ في محيطه الاجتماعي، بحيث يتم الاحتفاء به، وهو ما حصل معه في أكثر من مناسبة وبأكثر من طريقة. ناصحا المبدعين إلى عدم انتظار التكريم، وإنما المبادرة إلى تكريم أنفسهم.

فإلى نص اللقاء:

وإذا كان السؤال عن الاسم الحقيقي الذي عُرفت به منذ ولادتي فهو: محمد الحميدي، مواليد القديح، حيث تدرجت في مدارسها، إلى أن تخرجت من جامعة الملك فيصل بالأحساء، إذ تم تعييني معلماً للمرحلة الثانوية منذ العام 2001م ولا زلت على رأس العمل، متزوج ولدي طفلان؛ ابن وابنة، أسكن في أحد أحياء البلدة الضيِّقة بمساحتها، الواسعة بروحها.

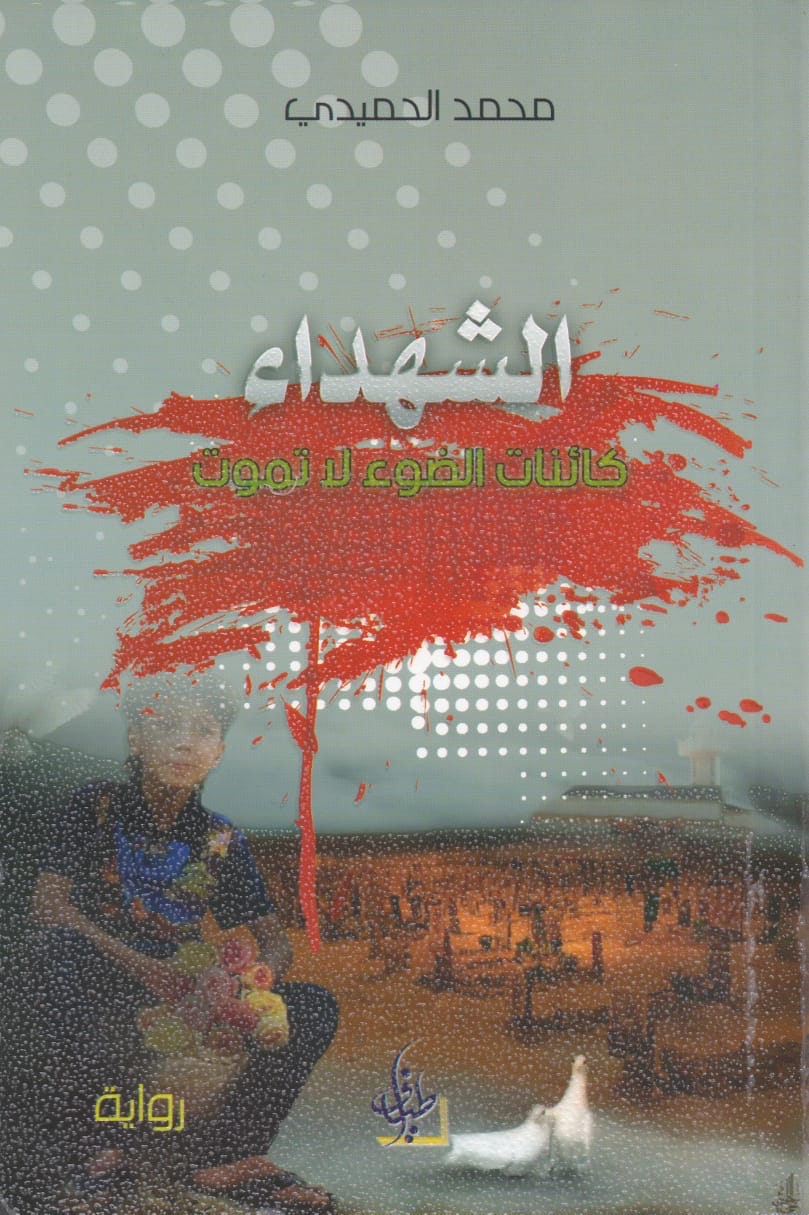

مارست الكتابة والتأليف منذ نعومة أظفاري، فلدي كتابات تعود إلى أيام الثانوية، ما زلت محتفظاً بها؛ لأهميتها على المستوى المعنوي، فهي تمدُّني بشرارة البحث كلما خبت النار التي أوقدتها، فهذه هي البدايات، وكما هو معلوم فالبدايات هامة لكل إنسان؛ لكونها تعطيه تشكيلته الأولى التي سيتجه ناحيتها، والخاسر هو الذي لا يستثمر البدايات فيما يصل إليه في النهايات، فمثلاً، منذ صغرنا امتلكت العائلة مكتبة منزلية، رافقت تكويننا الفكري وجعلتنا نحب القراءة، وعبر التأثر بها اتجهتُ لتكوين مكتبة خاصة بي، ساعدتني على إتمام البحوث والدراسات والكتابات التي أنجزها حيث بلغت إلى اليوم عشرة مؤلفات موزعة ما بين النقد والرواية والنصوص.

هكذا هي الحياة في حميميتها المطلقة، حيث نظرة التكافل العميق بين أفراد المجتمع، فنشأتي ليست مقتصرة على المنزل، وإنما هي في الشارع بتربية الجيران وفي منازلهم بتربية الجارات، فكل ما يحيط بالإنسان ذلك الوقت يشعره بأهميته، وأن مَن حوله يعتبرونه ”سيد الكون“، وأهم ما فيه، وينال الحظوة الكبيرة، التي قد يراها جيل الزمن الحالي لا شيء!

من منازل الجارات وعبر نسج العلاقات بأبنائهن وبناتهم خرجت إلى العالم، معتبراً أن الأبناء إخواني والبنات أخواتي، وهو ما يشعرني بالفخر الكبير لتلك المرحلة التي لا تتشابه مع البنايات الإسمنتية اليوم، حيث الشقق المغلقة التي لا تستقبل أحداً، ولا تستضيف سوى أبنائها وبناتها.

أنا أحد أبناء جيل الشراكة في التربية، وأحد المنتمين إلى مجاهل الثقافة العميقة لبلدة القديح، التي هي امتداد لثقافة القطيف بشكل عام، فما يحصل لدينا هنا يحصل في البلدات الأخرى، ولن أتعجب حينما أجد من هو في مثل عمري يتذكر أيام الماضي الجميلة.

اللحظة التأسيسية الثانية تبدأ في شهر رمضان، وخصوصاً نهايته، مع اقتراب موسم الأعياد، الذي يمتدُّ من شهر شعبان، ولا ينتهي إلا في العاشر من ذي الحجة، فهي احتفالات مستمرة ولا تكاد تتوقف، وأهمية هذه اللحظة التأسيسية في أنها تعيد للإنسان توازنه، فالحزن والبكاء المصاحب لموسم عاشوراء يتحول هنا إلى سعادة وانفتاح ورؤية مختلفة للحياة، وكأن العام ينقسم في القطيف إلى نصفين؛ نصف للحزن ونصف للفرح!

رمضان بطبيعة الحال منذور للفرح والمتعة والبهجة، بداية من الأكلات المتنوعة التي لا نجدها طوال السنة، ومروراً باللقاءات العائلية التي لا تتوقف، ما بين قراءة للقرآن في هذا المجلس أو ذاك، وصولاً إلى السهر حتى الفجر، وهو ما يغيب بقية الأيام، وانتهاء بيوم العيد الذي يختم الموسم بشكل مثالي، فجميع المباهج تجتمع ذلك اليوم.

أتذكر الكثير من المباهج، حيث كنت أجتمع مع الأصدقاء من أقراني في ساحات واسعة نمارس فيها ألعابنا الطفولية، التي لم تكن سوى ألعاب جسدية تتضمن السرعة وقوة التحمل والصبر، وهي المتعة المتوفرة آنذاك، بخلاف جيل اليوم، الذي يكتفي بالجلوس طويلاً أمام شاشات التلفاز لمتابعة المسلسلات الرمضانية، أو يتحسس جيبه ويخرج جهازه الذكي؛ كي ينتقل لعالم افتراضي بعيد عن عالمه الواقعي، اختلفت الحياة ما بين الأمس واليوم!

تزوجت في شهر رمضان، وتحديداً في الليلة الثامنة والعشرين، لتقترن بذلك مع فرحة ليلة العيد، وكأنني أجمع المباهج كلها في العيد، ومما يزيد المباهج أثراً ولادة ابني في هذا الشهر، وبنظري لا فرح أكثر من هذا الفرح، أن تتزوج ويتم إنجاب ابن لك ثم يأتي العيد، تلك أمور رائعة بكل تأكيد.

الأمور الرائعة لا تدوم، فالبهجة لها حدود، وخصوصاً حينما تقترن بالمآسي، فوالدي رحمه الله توفي في شهر رمضان، ونحن لا زلنا نحيي ذكراه كل عام، فنتذكره بكل جميل، ونهدي إلى روحه وروح والدتي ”ختمة قرآنية“، فرحمهما الله وغفر لهما، هي سنة الحياة، أن تجتمع المباهج والمآسي، وما على الإنسان إلا أن يستمد منهما القوة لحياته القادمة.

أنتمي للنوع الأول، فالذكريات الثرية التي أمتلكها؛ استثمرتُها لبناء ذاتي بشكل فعَّال، حتى أصبحتْ لدي شخصية مستقلة هادفة تجيد الوصول إلى هدفها ”أو هذا ما أعتقده“ وتحسن التفكير والتفكُّر فيما وفيمن حولها، ساعدتْها على تحقيق العديد من الإنجازات، على مستوى الحياة العملية والشخصية.

فعلى المستوى العملي؛ الوظيفة بحد ذاتها حينما تكون من الأهداف المرسومة ويتم تحقيقها ستعتبر أكبر إنجازات المرء، فإذا أضيف إليها الكتابات المتنوعة والمؤلفات التي جاوزت العشرة كتب، فإن الإنجاز يتعاظم وينمو أكثر، وإذا تم للمرء التوفيق واستطاع تحقيق مراكز متقدمة في مسابقات محلية وعربية؛ فإن الهدف الذي جعله نصب عينه يكون قد تحقق بالكامل.

إن الذي يهم الإنسان؛ هو تحقيق أكبر قدر من ”المكانة“ في محيطه الاجتماعي، بحيث يتم الاحتفاء به، وهو ما حصل معي في أكثر من مناسبة وبأكثر من طريقة، فأن يهنئك أبناء البلد برسائل محبة وعرفان تلك طريقة أولى، وأن يراك البعض مثالاً يفتخرون ويمكن الأخذ به ويصفونك لأبنائهم؛ كي يتذكروا أن الإنجازات حاضرة بينهم وتسير على قدمين فتلك طريقة ثانية، وأن تتقاطع حياتك مع حياة البعض، ممن لا تلتقيهم ولا تعرفهم، فيأخذون بتحيتك وتقديم الامتنان والشكر لك وربما بعض الهدايا، فتلك طريقة ثالثة.

تتعدد الطرق وتتنوع والجميل فيها أنها تؤثث الذاكرة وتملؤها بما هو جميل ومبهج، فالذكريات البهيجة تبقى مع الإنسان، وتعمل على شحذ همته لمزيد من العطاء والإنجاز، أما الذكريات السلبية والبقاء في التأفف والسوداوية فيقود إلى موت الإنجازات قبل تحققها، ولهذا من العادات التي دأبت عليها هو الاحتفال بنفسي، رفقة بعض الأصدقاء، أو أفراد من العائلة.

”أحتفل بنفسي“ لأني أستحق التهنئة على إنجازي الذي لم يظهر للآخرين، ”أحتفل بنفسي“ لأتذكر أن أهم شيء ليس الجهد المبذول وإنما النتيجة التي سيصل إليها، ”أحتفل بنفسي“ قبل أن يحتفل بي الآخرون حتى لا أتفاجأ حينما يتم الاحتفال بي بعدها، ”أحتفل بنفسي“ لأتمكن من مواصلة مشوار الإنجازات، فانتظار التكريم أمرُّ على المرء المنجز من أي شيء آخر، فلا تنتظروا التكريم من أحد، نصيحتي لكم: بادروا بتكريم أنفسكم أولاً بأول، وستكتشفون بعدها أنكم تنجزون أكثر فأكثر.

عدم توفر المال، إضافة إلى قلة الوقت المخصص للعائلة؛ هما سبب الكثير من المشكلات الأسرية بالنسبة للمبدع، ولعل أقل كلمة تأتي من الزوجة والأبناء ستكون: أنت مشغول عنَّا!! حيث ستمثل صدمة نفسية مؤلمة، فالمبدع في حاجة إلى اهتمام مضاعف؛ حتى يستطيع تقديم أفضل ما لديه، وهذه الكلمات تمثِّل انتكاسة لمفاهيم الاهتمام والرعاية النفسية المحيطة بالإنسان العادي، أمَّا بإنسان حسَّاس ذي نفسيَّة رقيقة تتأثر بكل ما يدور حولها، فتعتبر كارثية، وقد تتسبب بتوقفه.

جناية العائلة هنا لا تغتفر، فهذا المبدع، والذي من المنتظر أن ينمو ويتعاظم على مستوى الإنجازات، تنفلت منه ذاته المبدعة، لينكفئ على مشاكله الحياتية، وبالتالي يخرج من عالم الإبداع برمته، لتصبح الخسارة ليست على العائلة الصغيرة فحسب، بل وعلى المجتمع بكامله، فالمبدع وإن كان فرداً من أفراده إلا أنه ليس كأي فرد، فهو لا يمتلك نفسه تماماً، فالمجتمع يشارك في ملكيته أيضاً، فينظر إليه بطريقة خاصة لا تشبه النظرة إلى بقية الأفراد.

أيتها العائلة اللطيفة والمحبة، لا شك في أنكِ تهتمين جدًّا بجميع أفرادك، وخصوصاً المبدعين منهم، ومن شدَّة اهتمامك لا تعلمين مقدار الضغط الذي تتسببين به ضدهم، مما يؤدي إلى حرمانهم ”الراحة النفسية والاستقرار الذهني“، وهما سلاحا المبدع، وأبرز ما يعتمد عليه في مواجهة صعوباته.

لعل شهر رمضان خير علاج للحالات الصعبة والمستعصية، ونقطة انطلاق وتحول، فالمباهج التي تتكثَّر فيه، بداية من حلول شهر شعبان، واستمراراً حتى ذي الحجة، هي كافية، بل وأكثر من كافية؛ كي تجتمع العائلة حول مبدعها، هذا الإنسان المحتاج رعاية واهتماماً، الذي حين يستشعر أهميته؛ سيحمل في قلبه العرفان لعائلته والقريبين منه، وسيقدِّم لهم الامتنان لكل إنجاز تمكن من تحقيقه والوصول إليه.

شهر رمضان فرصة كبرى بيد العائلة والفرد المبدع، يستطيعان من خلالها التعاون والتآلف، والاتفاق حول أولويات الحياة وأهم ما فيها، وخصوصاً إعادة ما انقطع من روابط، بسبب البعد أو التجاهل والانشغال، فرصة ثنائية لا ينبغي تفويتها، فلتمسك العائلة بطرف، وليمسك المبدع بالطرف المقابل، وسيجدان كل المشاكل قد انتهت، وجميع الإشكالات قد حُلّت، بل ويحتضنان بعضهما البعض بمحبة خالصة!